展览现场(图片:嘉德艺术中心)

文/付朗

近日,由故宫博物院与嘉德艺术中心联合主办的 “达古今之宜——清代宫廷设计潮流” 展在嘉德艺术中心正式对公众开放。作为双方第七次深度合作,本次展览以211件涵盖青铜器、瓷器、玉器、珐琅器、书画、古籍、织绣等多门类的文物,构建起一条贯通古今的设计美学脉络。通过 “为何仿?如何仿?怎样用?” 三连问,揭示清代宫廷艺术“古为今用”的创作逻辑,更以独特的策展视角,让观众在器物的传承与创新中,窥见中华文明的连续性与生命力。

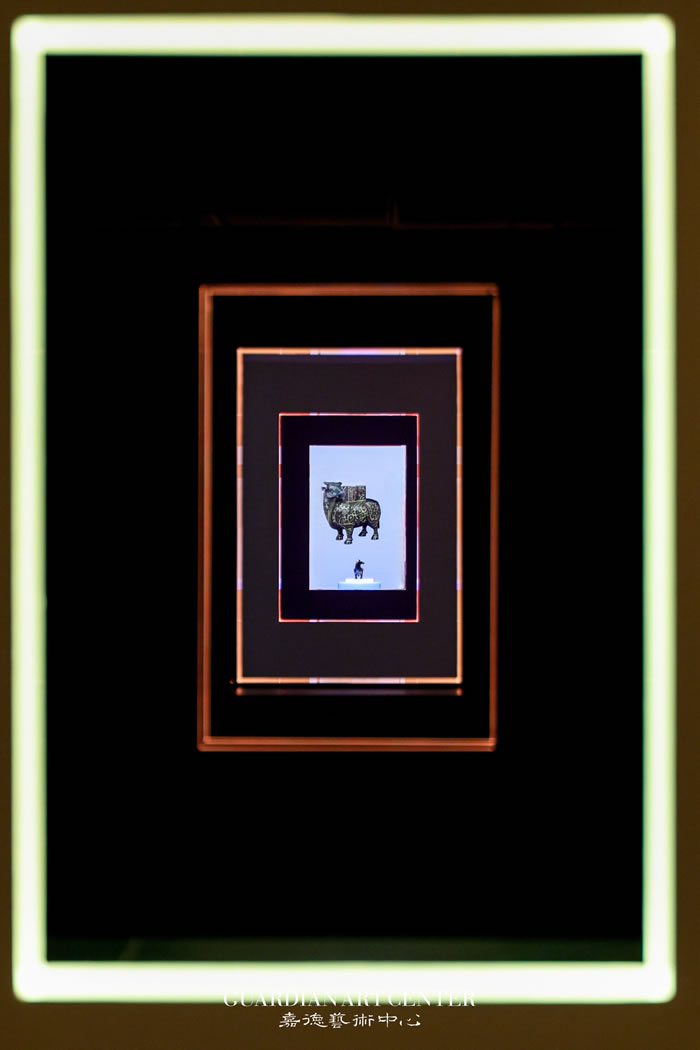

《錾胎珐琅云气纹牺尊》(图片:嘉德艺术中心)

《錾胎珐琅云气纹牺尊》背上“乾隆仿古”四字细节

展览以“追踪一件仿古艺术品的诞生”为叙事起点,展开了一场跨越时空的设计对话:这件《錾胎珐琅云气纹牺尊》是清代仿古艺术的代表作,牺尊背部方筒上在鎏金写有“乾隆仿古”四字。牺尊造型始于商周,战国时期用作盛酒器,乾隆帝博雅好古,便下令以《西清古鉴》中青铜器为样本仿做器物,这件牺尊与《西清古鉴》第三十八著录“唐牺形表座”在形态、花纹、尺寸等方面完全一致,但做工上通体采用錾胎珐琅工艺,装饰繁缛华丽,融合掐丝点缀,展现出“古而弥新”的皇家品味。

展览现场(拍摄:付朗)

“器以藏礼”——从崇古礼到用古器,追摹夏商周三代气象成为中国古代艺术的重要潮流。由此可见,“为何仿?”源于对古代典范的向往,而从尊古、崇古到鉴藏、著述的传承与发展,也为仿古实践积累了大量的理论认知和优秀样本。

展厅现场(图片:嘉德艺术中心)

如果说“为何仿”回答的是仿古风尚、潮流观念的提出,那么展览第二部分则围绕“如何仿?”为观众呈现了诸多精美绝伦的工艺类别和技艺。特别是新材料、新技术的引入,既为仿古艺术增添了新的形式语言,又借仿古实践实现了传统文脉的有机连接。

“八卦觚阵”现场图(图片:嘉德艺术中心)

22樽不同时代、各具匠心的觚构成了“觚的矩阵”,极具巧思的展陈设计为观众呈现了一部“觚的发展史”。而随着不同历史时代觚作用的变迁,其纹饰和工艺也在不断发展创新,成为“如何仿”部分的最佳案例:

觚,是一种敞口、长身、细腰、阔底的饮酒器。在良渚文化的遗址和墓葬中已发现有漆木觚,它们具有辨明等级的礼器意义。铜觚始见于早商文化,盛行于商代,西周中期以后罕见。在商代墓葬中,觚、爵常等量配对组合,构成了礼器群的核心。两宋金石学兴起,商周铜觚除了作为鉴藏的对象、祭礼器的范本外,更逐渐成为案头陈设的雅玩。元明清时期,觚更被广泛地用作陈设和花器。

不同时代的“觚”(拍摄:付朗)

这组“觚的矩阵”既有商代的原型也有宋至清历代的仿制品。原型展示了粗体、细体和方形三种样式,仿制品则依据制器者的意图分为了三个层次:“忠于典范”部分展示铜质,造型、比例皆追三代,纹饰图案以蕉叶纹、兽面纹为主的制作;“采择英华”则关注材质并举,造型考究,比例和谐,纹饰在仿古主题里加入了时代风格的觚;而最后一部分整体仍以觚形呈现,但形制创新且不拘一格,在“但取古意”的基础上大胆用色,纹饰创新,呈现出个性十足的张力。

木觚、青铜、玉器、玻璃、掐丝珐琅...不同材质与工艺的觚令人耳目一新,碧玉、白釉、剔红、孔雀绿,琳琅满目的颜色让人目不暇接,这部微缩的“觚的简史”,又何尝不是中国灿烂文化发展的缩影呢?

展厅现场(拍摄:付朗)

伴随着技艺的突破与创新,始终不变的,是对优秀传统的挖掘与阐释。在这一过程中,“古”由此启发了当时的“新”,成为后世的“新古”,也塑造了新的时代典范,成为历史长河中不断推陈出新的绵延动力。

展览作品(图片:嘉德艺术中心)

借助新的材料和技术,仿古得以延伸到各个领域,也同样见证着东西文化的交融。在清代,欧洲玻璃配方、画珐琅原料的引入,西洋透视技法、解剖知识的运用,丰富了仿古艺术的表达语言。画珐琅技术的内化过程可视为典型。它本以铜为载体,经过与中国传统制瓷工艺相结合,创烧出珐琅彩、粉彩等影响深远的瓷器新品种。

展厅现场(图片:嘉德艺术中心)

《洋彩开光牡丹图题御制诗双螭耳抱月瓶》(图片:嘉德艺术中心)

《洋彩开光牡丹图题御制诗双螭耳抱月瓶》亦是清代御窑厂在传统扁壶造型上融合洋彩等创新工艺的经典。乾隆早期,督陶官唐英运用西洋绘画技法与纹饰,使用珐琅材料创制的釉上彩瓷,被称为“洋彩”。一个“洋”字,道尽技融西东的自信与包容。

展厅现场(拍摄:付朗)

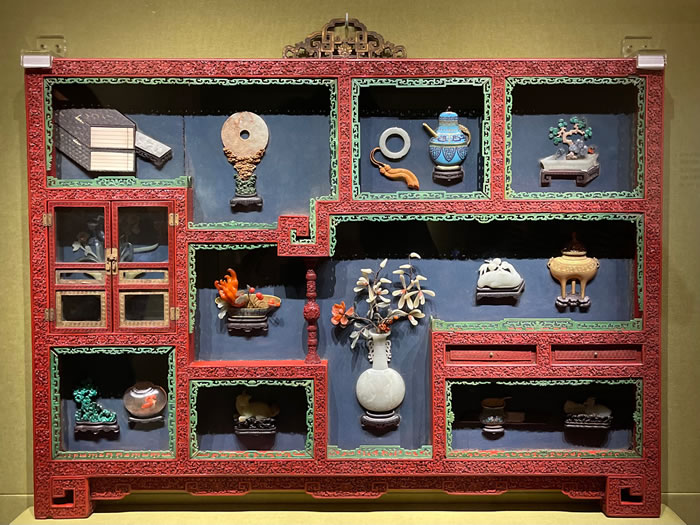

展览最后一部分命名为“多所欣”,实则呼应“怎样用?”这一问题的抛出。从居室内檐装饰到日常陈设,“古”与“新古”并列出现在不同场域,连接时代而走入生活,新老相契、雅俗相济。从厅堂到书斋、从多宝盒到百什件,慕古之情与求新之念在此汇集,“多所欣”邀观者沉浸其中,以有限空间贮千年文脉,在琳琅满目的珍宝间流连忘返。

《剔红双蝠捧寿缠枝花纹提梁多宝盒》(拍摄:付朗)

《剔红双蝠捧寿缠枝花纹提梁多宝盒》在当时应该是引领时尚的“潮物”吧,这件三层带盖提梁盒匣内藏有玉器、漆器、珐琅、象牙、卷轴等各式珍玩33件,其中的嵌螺钿莳绘漆盒明显受日本风格影响,而珐琅玳瑁圆盒则呈现典型的西洋风。将如此包罗万象、横贯东西而材质丰富多样的清玩全部收入囊中,称之为“多宝盒”也的确不为过了。

《胤禛妃行乐图之博古幽思轴》(图片:嘉德艺术中心)

康熙时期,古物的使用主要有直接开架陈设与汇合装匣把玩两种方式。前者在《胤禛妃行乐图之博古幽思轴》中可见一斑,画面的多宝格中陈设各类珍玩,从三代青铜器到宋代汝窑水仙盆,再到明代鲜红釉僧帽壶,无一不是前人留下的惊世之宝。

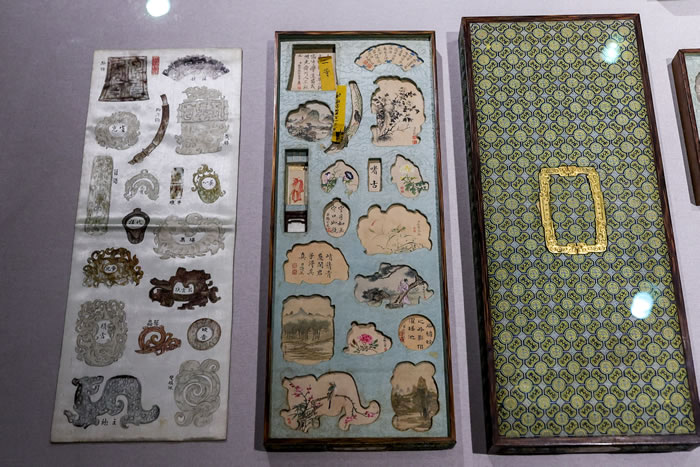

“玲琅笥”百什件(图片:嘉德艺术中心)

而那些汇集在一起,共同收贮于设计精巧的格柜或匣盒之中的珍宝,则被清宫造办处命名为“百什件”。“玲琅笥”即是乾隆收藏玉器的百什件,其内有9层可以抽拉的屉匣,每层又有大小不等的小匣,收纳的玉器多为古玉及仿古玉,年代上溯至新石器时代,下至清代。更有趣的是,其间所藏的不同器型如璧、环、佩、剑饰等都有一一对应的位置或夹槽,并附有图文描述,宛若一座流动的博物馆,且带详尽说明书。

《剔红边百宝嵌多宝阁式挂屏(一对)》(拍摄:付朗)

新作循古意,古物适宜今,古今承续书写了中华民族的千年文脉。 “仿古”不同于抄袭,它是古人在理解传统基础上不断创新的痕迹,也是身处不同朝代的前人为我们留下的时代解读。展览所呈现的,也并非只是“清代宫廷如何设计”,而是“后世如何理解古典之美”的发端。正如展览结语所言:“‘达古今之宜’不仅是对古典美学的致敬,更是在今天这个高速变化的世界中,对‘传统’与‘创新’关系的再思考。”在于古物之间重游历史的同时,也照见当下与自己。

展厅现场(图片:嘉德艺术中心)

据悉,展览将持续至10月8日。