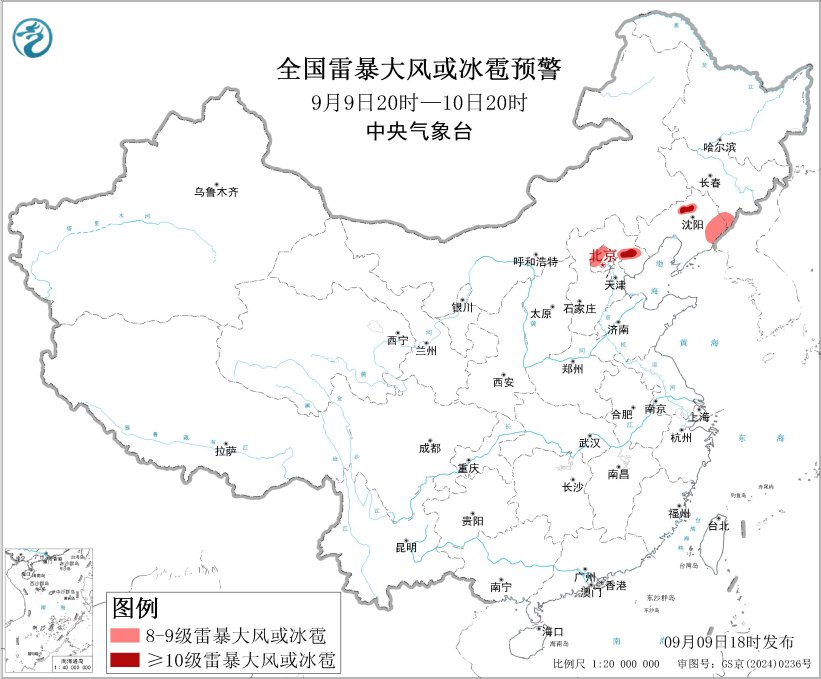

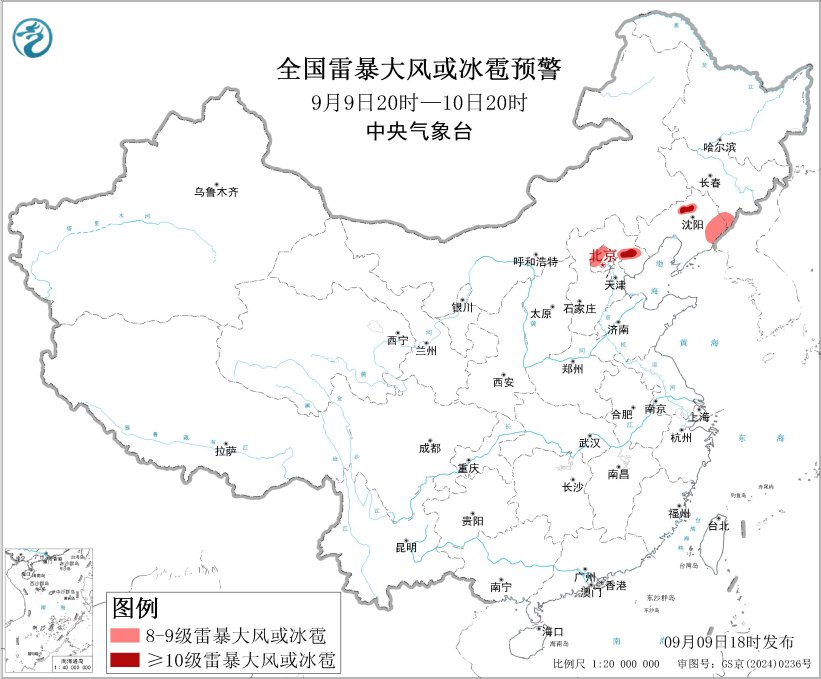

ејәеҜ№жөҒеӨ©ж°”и“қиүІйў„иӯҰпјҡиҫҪе®ҒгҖҒжІіеҢ—зӯүйғЁеҲҶең°еҢәе°Ҷжңү10зә§д»ҘдёҠйӣ·жҡҙеӨ§йЈҺ

жҲ‘еӣҪдҪңдёәе…ЁзҗғжңҖеӨ§зҡ„еӨ§иұҶж¶Ҳиҙ№еӨ§еӣҪпјҢиҝ‘е№ҙжқҘжҢҒз»ӯжҺЁиҝӣеӨ§иұҶжҢҜе…ҙи®ЎеҲ’пјҢдҪҶз—…иҷ«е®іе§Ӣз»ҲжҳҜеҲ¶зәҰдә§иғҪжҸҗеҚҮзҡ„вҖңжӢҰи·ҜиҷҺвҖқгҖӮжҚ®з»ҹи®ЎпјҢжҲ‘еӣҪеӨ§иұҶеҚ•дә§д»…дёәзҫҺеӣҪгҖҒе·ҙиҘҝзӯүдё»дә§еӣҪзҡ„60%е·ҰеҸіпјҢз—…иҷ«е®ійў‘еҸ‘жҳҜе…ій”®еҲ¶зәҰвҖ”вҖ”еӨҚз§ҚжҢҮж•°й«ҳгҖҒйҮҚиҢ¬иҝһдҪңжҷ®йҒҚеҜјиҮҙз—…иҷ«еҚұе®ізҺҮиҫҫ15%вҖ“30%пјҢдёҘйҮҚж—¶з”ҡиҮіз»қ收гҖӮ

еӣҫдёәеӨ§иұҶеҸ¶дёҠзҡ„зӮ№иңӮзјҳиқҪгҖӮ

еӣҫдёәеӨ§иұҶеҸ¶дёҠзҡ„зӮ№иңӮзјҳиқҪгҖӮ

9жңҲ6ж—ҘпјҢеңЁеӣӣе·қзңҒеёҰзҠ¶еӨҚеҗҲз§ҚжӨҚеӨ§иұҶз»ҝиүІй«ҳж•Ҳз”ҹдә§зҺ°еңәи§Ӯж‘©жҡЁеҚ•дә§жҸҗеҚҮжҠҖжңҜеҹ№и®ӯдјҡдёҠпјҢд»ҒеҜҝеҺҝжӨҚдҝқз«ҷжҠӣеҮәзҡ„з–‘й—®йҒ“еҮәдәҶеҹәеұӮеҶңжҠҖдәәе‘ҳзҡ„еӣ°жғ‘пјҡвҖңеҫҖе№ҙеёёи§Ғзҡ„еӨ§иұҶйЈҹеҝғиҷ«е°‘дәҶпјҢдҪҶзӮ№иңӮзјҳиқҪиҝҷзұ»еҲәеҗёејҸе®іиҷ«еҚҙи¶ҠжқҘи¶ҠеӨҡпјҢе®ғ们йҡҗи”ҪжҖ§ејәпјҢйҳІжІ»йҡҫеәҰеӨ§пјҢиҝҷеҲ°еә•жҳҜжҖҺд№ҲеӣһдәӢпјҹвҖқиҝҷдёӘй—®йўҳжҒ°еҘҪжҸӯејҖдәҶиҝ‘е№ҙжқҘеӨ§иұҶз—…иҷ«е®іеҸ‘з”ҹжј”жӣҝзҡ„ж–°и¶ӢеҠҝгҖӮ

еӨ§иұҶз§ҚжӨҚжңүдәҶвҖңж–°ж•Ңжғ…вҖқпјҹ

9жңҲ6ж—ҘиҮі7ж—ҘпјҢеӣҪ家йҮҚзӮ№з ”еҸ‘и®ЎеҲ’вҖңеӨ§иұҶйҮҚиҰҒз—…иҷ«е®іжј”жӣҝ规еҫӢдёҺе…ЁзЁӢз»ҝиүІйҳІжҺ§жҠҖжңҜдҪ“зі»йӣҶжҲҗзӨәиҢғвҖқ2025е№ҙдёӯжңҹзҺ°еңәи§Ӯж‘©дјҡжҡЁе·ҘдҪңжҺЁиҝӣдјҡпјҢеңЁеӣӣе·қзңүеұұеёӮд»ҒеҜҝеҺҝгҖҒйҒӮе®ҒеёӮеӨ§иӢұеҺҝйЎәеҲ©еҸ¬ејҖгҖӮеҶңдёҡеҶңжқ‘йғЁз§‘жҠҖеҸ‘еұ•дёӯеҝғгҖҒеӣӣе·қзңҒеҶңдёҡеҶңжқ‘еҺ…зӣёе…ідәәе‘ҳпјҢеҚ—дә¬еҶңдёҡеӨ§еӯҰгҖҒеӣӣе·қеҶңдёҡеӨ§еӯҰзӯүй«ҳж Ўз§‘з ”йҷўжүҖ专家пјҢд»ҘеҸҠе·қжёқең°еҢәз§ҚзІ®еӨ§жҲ·гҖҒеҶңжҠҖе№ІйғЁзҷҫдҪҷдәәеҸӮдјҡпјҢе…ұеҗҢиҒҡз„ҰеҪ“еүҚеӨ§иұҶз—…иҷ«е®ізҡ„ж–°еҠЁжҖҒгҖӮ

еӣҫдёәе·ҘдҪңжҺЁиҝӣдјҡзҺ°еңәгҖӮ

еӣҫдёәе·ҘдҪңжҺЁиҝӣдјҡзҺ°еңәгҖӮ

иҝ‘е№ҙжқҘпјҢеӨ§иұҶз—…иҷ«е®ізҡ„з§Қзұ»дёҺеҸ‘з”ҹ规еҫӢеҮәзҺ°жҳҫи‘—ж”№еҸҳгҖӮеӣӣе·қеҶңдёҡеӨ§еӯҰеүҜж•ҷжҺҲгҖҒиҜҫйўҳ5йӘЁе№Іеёёе°ҸдёҪеү–жһҗдәҶиғҢеҗҺзҡ„дёүеӨ§е…ій”®еҺҹеӣ гҖӮе…¶дёҖпјҢз§ҚжӨҚз»“жһ„еҸ‘з”ҹеҸҳйқ©гҖӮиҮӘ2022е№ҙиө·пјҢеӨ§иұҶзҺүзұіеёҰзҠ¶еӨҚеҗҲз§ҚжӨҚжҠҖжңҜиҝһз»ӯдёүе№ҙиў«еҶҷе…ҘдёӯеӨ®дёҖеҸ·ж–Ү件пјҢзӣ®еүҚеңЁе…ЁеӣҪжҺЁе№ҝйқўз§Ҝе·Іи¶…2000дёҮдә©пјҢд»…еӣӣе·қдёҖең°жҺЁе№ҝйқўз§Ҝе°ұжҺҘиҝ‘500дёҮдә©гҖӮиҝҷз§ҚеҢәеҲ«дәҺдј з»ҹеҚ•дҪңзҡ„еӨҚеҗҲз§ҚжӨҚжЁЎејҸпјҢзӣҙжҺҘж”№еҸҳдәҶз—…иҷ«е®ізҡ„з§ҚзҫӨз»“жһ„дёҺеҸ‘з”ҹ规еҫӢгҖӮе…¶дәҢпјҢеӨ–жқҘе“Ғз§ҚжҢҒз»ӯеј•е…ҘгҖӮйҡҸзқҖиҘҝеҚ—ең°еҢәеӨ§иұҶз§ҚжӨҚйқўз§ҜдёҚж–ӯжү©еӨ§пјҢеӨ–жқҘеӨ§иұҶе“Ғз§Қиў«еӨ§йҮҸеј•е…ҘпјҢеҪ“ең°еӨ§иұҶе“Ғз§Қзұ»еһӢйҡҸд№Ӣж”№еҸҳпјҢиҝӣиҖҢеҜ№з—…иҷ«е®ізҡ„еҸ‘з”ҹ规еҫӢдә§з”ҹеҪұе“ҚгҖӮе…¶дёүпјҢжһҒз«Ҝж°”еҖҷж„ҲеҸ‘йў‘з№ҒгҖӮиҝ‘е№ҙжқҘжһҒз«Ҝж°”еҖҷдәӢ件еўһеӨҡпјҢдёҚд»…еҜ№еҶңдҪңзү©дә§йҮҸйҖ жҲҗеҶІеҮ»пјҢд№ҹзӣҙжҺҘдҪңз”ЁдәҺеӨ§иұҶз—…иҷ«е®іпјҢеҜјиҮҙе…¶еҸ‘з”ҹжғ…еҶөеҮәзҺ°еҸҳеҢ–гҖӮ

йӮЈд№ҲпјҢеӨ§иұҶз—…иҷ«е®ізҡ„еҸҳеҢ–究з«ҹжңүеӨҡжҳҺжҳҫпјҹеёёе°ҸдёҪд»Ӣз»ҚпјҢд»ҘеҫҖеңЁиҘҝеҚ—еҢәеҹҹд»…дёӘеҲ«з§ҚжӨҚеҢәеҹҹйӣ¶жҳҹеҸ‘з”ҹзҡ„еӨ§иұҶз—…жҜ’з—…пјҢиҝ‘дёӨе№ҙжқҘе·ІеҸ‘еұ•дёәе…ЁзңҒжҷ®йҒҚеҸ‘з”ҹзҡ„з—…е®ігҖӮеӣӣе·қеҶңдёҡеӨ§еӯҰдёҺеҚ—дә¬еҶңдёҡеӨ§еӯҰиҒ”еҗҲз ”еҸ‘еҸ‘зҺ°пјҢиҝҷз§Қжҷ®йҒҚеҸ‘з”ҹзҡ„еӨ§иұҶз—…жҜ’з—…пјҢе®һеҲҷжҳҜз”ұзғҹзІүиҷұдј ж’ӯзҡ„ж–°еһӢеӨҚеҗҲдҫөжҹ“з—…жҜ’гҖӮ

еӨ§иұҶй”Ҳз—…еҗҢж ·жҲҗдёәжҪңеңЁй«ҳеҸ‘жҖ§з—…е®ігҖӮвҖңеңЁеӣӣе·қзңҒпјҢжҜҸе№ҙ9жңҲд»Ҫзҡ„иҝһз»ӯдҪҺжё©йҷҚйӣЁеӨ©ж°”пјҢдјҡдёәеӨ§иұҶй”Ҳз—…зҡ„й«ҳеҸ‘еҲӣйҖ жқЎд»¶пјҢдҪҝе…¶жҲҗдёәжҪңеңЁеЁҒиғҒгҖӮвҖқеёёе°ҸдёҪи§ЈйҮҠйҒ“гҖӮиҷ«е®іж–№йқўпјҢзӮ№иңӮзјҳиқҪзҡ„жү©ж•Ји¶ӢеҠҝд№ҹдёҚе®№еҝҪи§ҶгҖӮдҪңдёәвҖңеҚҒеӣӣдә”вҖқд»ҘжқҘеј•еҸ‘еӨ§иұҶз—Үйқ’з—…зҡ„йҮҚиҰҒдј ж’ӯд»ӢдҪ“пјҢзӮ№иңӮзјҳиқҪжӯӨеүҚдё»иҰҒеңЁй»„ж·®жө·дә§еҢәдёҘйҮҚеҸ‘з”ҹпјҢиҖҢиҝ‘дёӨе№ҙжқҘпјҢеңЁиҘҝеҚ—еҢәеҹҹд№ҹе·Іе‘ҲзҺ°жҷ®йҒҚеҸ‘з”ҹзҡ„жҖҒеҠҝгҖӮ

иҝҷдәӣз—…иҷ«е®ізҡ„еҸҳеҢ–пјҢз»ҷеӨ§иұҶз”ҹдә§еёҰжқҘзҡ„еҚұе®ідёҚе®№е°Ҹ觑гҖӮвҖңз—…жҜ’з—…д»ҘеҫҖеҸ‘з”ҹжһҒдёәйӣ¶жҳҹпјҢеҰӮд»ҠеңЁж•ҙдёӘеҢәеҹҹеҶ…йғҪжңүеҲҶеёғпјҢеҚұе®іжҖ§жһҒеӨ§гҖӮж–ңзә№еӨңиӣҫгҖҒзӮ№иңӮзјҳиқҪзӯүзҲҶеҸ‘жҖ§е®іиҷ«пјҢиҝҳдјҡзӣҙжҺҘеҪұе“ҚеӨ§иұҶдә§йҮҸгҖӮвҖқеёёе°ҸдёҪиЎЁзӨәпјҢжӨҚдҝқеҜ№еӨ§иұҶдә§йҮҸзҡ„иҙЎзҢ®зҺҮеҸҜиҫҫ25%д»ҘдёҠпјҢиӢҘдёҚејҖеұ•з»ҝиүІйҳІжҺ§пјҢеӨ§иұҶдә§йҮҸжҚҹеӨұеҸҜиғҪдјҡи¶…иҝҮ30%гҖӮ

еӣҫдёәеёҰзҠ¶еҘ—дҪңеӨ§иұҶ常规йҳІжҺ§еҜ№з…§гҖӮ

еӣҫдёәеёҰзҠ¶еҘ—дҪңеӨ§иұҶ常规йҳІжҺ§еҜ№з…§гҖӮ

й’ҲеҜ№еӨ§иұҶз—…иҷ«е®ізҡ„йҳІжҺ§е·ҘдҪңпјҢеёёе°ҸдёҪд»Ӣз»ҚпјҢвҖңеҚҒдёүдә”вҖқжңҹй—ҙпјҢеӣўйҳҹдё»иҰҒиҮҙеҠӣдәҺж‘ёжё…жң¬еҢәеҹҹеӨ§иұҶз—…иҷ«е®ізҡ„еҸ‘з”ҹ规еҫӢпјҢз ”еҸ‘еҚ•йЎ№з»ҝиүІйҳІжҺ§жҠҖжңҜеҸҠдә§е“ҒпјҢе®һзҺ°дәҶд»Һ0еҲ°1зҡ„зӘҒз ҙпјӣиҝӣе…ҘвҖңеҚҒеӣӣдә”вҖқпјҢе·ҘдҪңйҮҚзӮ№еҲҷиҪ¬еҗ‘жҺЁиҝӣз»ҝиүІйҳІжҺ§жҠҖжңҜзҡ„йӣҶжҲҗдёҺзӨәиҢғеә”з”ЁпјҢж—ЁеңЁдёәеӨ§иұҶз”ҹдә§зӯ‘зүўз—…иҷ«е®ійҳІжҺ§еұҸйҡңгҖӮ

з»ҝиүІйҳІжҺ§з»ҷеӨ§иұҶз©ҝдёҠвҖңе…Қз–«иЎЈвҖқ

9жңҲ6ж—ҘпјҢзңүеұұеёӮд»ҒеҜҝеҺҝзҺ°д»ЈеҶңдёҡдә§дёҡеӣӯзҡ„дёҖзүҮзӨәиҢғз”°пјҢзӣёйҡ”д»…еҮ зұізҡ„з”°еқ—е‘ҲзҺ°еӨ©е·®ең°еҲ«пјҡдёҖдҫ§еӨ§иұҶеҸ¶зүҮеҚ·жӣІеҸ‘й»„пјҢдјји”«жҺүзҡ„вҖңз»ҝиүІзҺ«з‘°вҖқпјҢжҳҺжҳҫеҸ—з—…жҜ’з—…дҫөе®іпјӣеҸҰдёҖдҫ§еҸ¶зүҮиҲ’еұ•гҖҒж ӘеһӢеҒҘеЈ®пјҢз»ҝжІ№жІ№зҡ„иұҶж ӘйҖҸзқҖж—әзӣӣз”ҹжңәгҖӮ

вҖңжІЎжғіеҲ°з»ҝиүІйҳІжҺ§жҠҖжңҜзҡ„ж•Ҳжһңиҝҷд№ҲжҳҺжҳҫпјҒвҖқдё“зЁӢд»Һд№җиҮіеҺҝзҹідҪӣй•Үиө¶жқҘеӯҰд№ зҡ„з§ҚжӨҚеӨ§жҲ·е‘ЁжқҫпјҢеңЁз”°еҹӮдёҠеҸҚеӨҚеҜ№жҜ”еҗҺйҡҫжҺ©жғҠе–ңгҖӮиҖҢеңЁеӨ§иӢұеҺҝзӨәиҢғзҺ°еңәпјҢйҳіе…үжҙ’ж»ЎиұҶз”°пјҢеӣӣе·қеҶңдёҡеӨ§еӯҰж•ҷжҺҲйӣҚеӨӘж–Үи№ІеңЁз”°иҫ№пјҢжҚ§зқҖдёҖж ӘеӨ§иұҶеҗ‘и§Ӯж‘©иҖ…еұ•зӨәпјҡвҖңжҲ‘们иҰҒжұӮзҡ„дә©жңүж•Ҳж Әж•°иҰҒиҫҫеҲ°7000ж ӘпјҢеҚ•ж Әз»“иҚҡж•°еҸҜиҫҫ120зІ’пјҢзҷҫзІ’йҮҚеҸҜи¶…30е…ӢпјҢдә©дә§еҠӣдәүзӘҒз ҙ200е…¬ж–ӨгҖӮвҖқ

еӣҫдёәз»ҝиүІйҳІжҺ§зҡ„еӨ§иұҶз”°гҖӮ

еӣҫдёәз»ҝиүІйҳІжҺ§зҡ„еӨ§иұҶз”°гҖӮ

иҝҷеңәзӣҙи§Ӯзҡ„вҖңжҠҖжңҜзӯ”еҚ·вҖқпјҢжӯЈжҳҜжәҗдәҺз§‘з ”дәәе‘ҳзі»з»ҹжҖ§зҡ„жҠҖжңҜж”»е…ігҖӮйЎ№зӣ®дәҺ2023е№ҙ12жңҲжӯЈејҸеҗҜеҠЁпјҢжү§иЎҢе‘Ёжңҹ3е№ҙпјҢиҰҶзӣ–дёңеҢ—гҖҒй»„ж·®жө·гҖҒиҘҝеҚ—дёүеӨ§еӨ§иұҶдё»дә§еҢәгҖӮеӣӣе·қеҶңдёҡеӨ§еӯҰжүҝжӢ…иҜҫйўҳ5д»»еҠЎпјҢзһ„еҮҶиҘҝеҚ—вҖңеӨҡдҪңеҢәвҖқзү№ж®ҠжҖ§гҖӮ

вҖңиҰҒеҒҡеҘҪйҳІжҺ§пјҢе…Ҳеҫ—ж‘ёжё…вҖҳж•Ңжғ…вҖҷгҖӮвҖқйЎ№зӣ®з»„з§‘з ”дәәе‘ҳеёёе°ҸдёҪд»Ӣз»ҚпјҢеӣўйҳҹиҝ‘е№ҙжқҘйҖҡиҝҮе…ЁзңҒеӨ§иҢғеӣҙиҒ”еҗҲи°ғз ”пјҢеҺҳжё…еёҰзҠ¶еӨҚеҗҲз§ҚжӨҚеӨ§иұҶдё»иҰҒз—…иҷ«е®ізҡ„жј”жӣҝ规еҫӢпјҢвҖңеҸӘжңүжҳҺзЎ®з—…иҷ«е®ідё»иҰҒз§Қзұ»жҳҜд»Җд№ҲгҖҒдҪ•ж—¶еҸ‘з”ҹпјҢжүҚиғҪй’ҲеҜ№жҖ§еҲ¶е®ҡйҳІжҺ§ж–№жЎҲгҖӮвҖқ

йЎ№зӣ®з»„з ”еҸ‘дәҶдёҖж•ҙеҘ—з»ҝиүІйҳІжҺ§вҖңжҠҖжңҜз»„еҗҲжӢівҖқпјҡз§ҚеӯҗеҢ…иЎЈеӨ„зҗҶгҖҒе°Ғе®ҡз»“еҗҲйҷӨиҚүгҖҒзІҫеҮҶеҢ–еӯҰи°ғжҺ§гҖҒзҗҶеҢ–зӣ‘жөӢиҜұжҺ§гҖҒдёҖе–·еӨҡдҝғеўһж•ҲгҖӮ

зҺ°еңәжҢӮзқҖзҡ„иҜұжҚ•иЈ…зҪ®дҫҝжҳҜжҠҖжңҜзј©еҪұвҖ”вҖ”й’ҲеҜ№зӮ№иңӮзјҳиқҪзҡ„иҒҡйӣҶзҙ иҜұиҠҜпјҢж—ўиғҪзӣ‘жөӢиҷ«еҸЈеҜҶеәҰпјҢеҸҲиғҪеҮҸе°‘е®іиҷ«дә§еҚөйҮҸпјӣиҖҢеӣўйҳҹиҮӘдё»з ”еҸ‘зҡ„дё“з”Ёз§ҚиЎЈеүӮпјҢиҝҳи§ЈеҶідәҶеӨ§иұҶзҺ°жңүеҢ–еӯҰиҚҜеүӮеҒҸе°‘зҡ„йҡҫйўҳгҖӮ

еӣҫдёәзҺ°еңәжҢӮзқҖзҡ„иҜұжҚ•иЈ…зҪ®гҖӮ

еӣҫдёәзҺ°еңәжҢӮзқҖзҡ„иҜұжҚ•иЈ…зҪ®гҖӮ

вҖңйҳІжҺ§дёҚеҸӘжҳҜвҖҳжІ»вҖҷпјҢжӣҙиҰҒвҖҳе…»вҖҷгҖӮвҖқеёёе°ҸдёҪз”ЁйҖҡдҝ—жҜ”е–»и§ЈйҮҠйЎ№зӣ®иһҚе…Ҙзҡ„еҒҘеә·ж Ҫеҹ№зҗҶеҝөпјҢвҖңе°ұеғҸдәәе…Қз–«еҠӣй«ҳдәҶдёҚжҳ“з”ҹз—…пјҢжҲ‘们йҖҡиҝҮеЎ‘йҖ йҖӮе®ңеӨ§иұҶз”ҹй•ҝзҡ„зҺҜеўғпјҢжҸҗеҚҮжӨҚж ӘиҮӘиә«е…Қз–«еҠӣпјҢд»ҺжәҗеӨҙеҮҸе°‘з—…е®іеҸ‘з”ҹгҖӮвҖқ

жҠҖжңҜиҗҪең°жҲҗж•Ҳжҳҫи‘—пјҡдёҺ常规еҜ№з…§з”°зӣёжҜ”пјҢз»ҝиүІйҳІжҺ§еҢәеҢ–еӯҰеҶңиҚҜдҪҝз”ЁйҮҸеҮҸе°‘30%д»ҘдёҠпјҢе…Ёз”ҹиӮІжңҹе°‘ж–ҪиҚҜ2ж¬ЎпјҢз—…иҷ«е®ійҳІжҺ§зҺҮжҸҗеҚҮ25%вҖ”30%гҖӮеӨ§иӢұеҺҝеҶңдёҡеҶңжқ‘еұҖиҙҹиҙЈдәәд»Ӣз»ҚпјҢеҪ“ең°дҫқжүҳиҜҘйЎ№зӣ®жҠҖжңҜпјҢе·Іе»әжҲҗеҺҝзә§еҚғдә©еұ•зӨәзүҮ3дёӘгҖҒй•Үзә§зҷҫдә©ж”»е…ізүҮ9дёӘпјҢвҖңеҺ»е№ҙеӨ§иұҶзҺүзұіеёҰзҠ¶еӨҚеҗҲз§ҚжӨҚзҡ„зҺүзұізҷҫдә©ж”»е…ізүҮеҚ•дә§зӘҒз ҙ650е…¬ж–ӨпјҢеҲӣдёӢе…ЁеёӮж–°й«ҳвҖқгҖӮ

вҖңжҠҠзӨәиҢғз”°зҡ„дә§йҮҸпјҢеҸҳжҲҗеҶңж°‘з”°йҮҢзҡ„дә§йҮҸвҖқ

9жңҲ6ж—ҘдёӢеҚҲпјҢйЎ№зӣ®е·ҘдҪңжҺЁиҝӣдјҡеңЁд»ҒеҜҝеҺҝеҸ¬ејҖгҖӮйЎ№зӣ®йҰ–еёӯеҚ—дә¬еҶңдёҡеӨ§еӯҰж•ҷжҺҲйҷ¶е°ҸиҚЈд»Ӣз»ҚпјҢд»Ҡе№ҙжҳҜйЎ№зӣ®жү§иЎҢдёӯжңҹе’ҢжҠҖжңҜйӘҢиҜҒзҡ„е…ій”®д№Ӣе№ҙпјҢиҘҝеҚ—зӨәиҢғжҲҗж•ҲдёәдёӢдёҖжӯҘдјҳеҢ–йӣҶжҲҗжҠҖжңҜдҪ“зі»жҸҗдҫӣдәҶйҮҚиҰҒж”Ҝж’‘гҖӮеҗ„иҜҫйўҳиҙҹиҙЈдәәеҲҶеҲ«жұҮжҠҘдәҶе·ҘдҪңиҝӣеұ•гҖӮ

жҺЁиҝӣдјҡеҸ¬ејҖзҡ„еҗҢж—¶пјҢдёҖеңәйқўеҗ‘з§ҚжӨҚеӨ§жҲ·зҡ„жҠҖжңҜеҹ№и®ӯдјҡзҙ§жҺҘзқҖеҸ¬ејҖгҖӮеҶңдёҡеҶңжқ‘йғЁеӨ§иұҶжҢҮеҜјдё“家组жҲҗе‘ҳгҖҒеұұдёңзңҒеҶңдёҡ科еӯҰйҷўдҪңзү©з ”究жүҖз ”з©¶е‘ҳеҫҗеҶүз”ЁдёҖйҰ–жү“жІ№иҜ—ејҖеңәпјҡвҖңдә‘иҙөй«ҳеҺҹдёҠжҺҘеӨ©пјҢе·қжёқзӣҶең°йӣЁиҝһиҝһпјҢжғҠйӣ·дёҖеЈ°иүҜз§ҚзҺ°пјҢй«ҳеҺҹзӣҶең°е’Ңе№іеҺҹпјҢеҮҖдҪңеҘ—дҪңйғҪдё°дә§пјҢеӨ©еҚ—ең°еҢ—笑ејҖйўңвҖқпјҢдёҖдёӢеӯҗжӢүиҝ‘дәҶдёҺеҶңжҲ·зҡ„и·қзҰ»гҖӮ

еӣҫдёәеҹ№и®ӯдјҡдәӨжөҒзҺҜиҠӮпјҢеҗ„еҢәеҺҝеҶңжҠҖдәәе‘ҳжҸҗй—®гҖӮ

еӣҫдёәеҹ№и®ӯдјҡдәӨжөҒзҺҜиҠӮпјҢеҗ„еҢәеҺҝеҶңжҠҖдәәе‘ҳжҸҗй—®гҖӮ

зҺ°еңәдә’еҠЁзҺҜиҠӮпјҢд»ҒеҜҝеҺҝжӨҚдҝқз«ҷе·ҘдҪңдәәе‘ҳжҸҗеҮәдәҶе®һйҷ…з”ҹдә§дёӯзҡ„з–‘й—®пјҡвҖңжҲ‘们еҺҝеӨ§иұҶз—…жҜ’з—…й«ҳеҸ‘пјҢеҸ‘зҺ°дј жҜ’жҳҶиҷ«з–‘дјје°Ҹз»ҝеҸ¶иқүпјҢдёҚжҳҜеёёи§Ғзҡ„иҡңиҷ«пјҢиҜҘжҖҺд№ҲйҳІжҺ§пјҹвҖқ

专家еӣһеә”пјҢеӨ§иұҶз—…жҜ’з—…жңү30еӨҡз§ҚпјҢдёҚеҗҢз—…жҜ’дј жҜ’еӘ’д»ӢдёҚеҗҢпјҢйңҖе…Ҳйүҙе®ҡз—…жҜ’з§Қзұ»пјҢдҪҶж ёеҝғжҳҜжҠ“еҘҪеӘ’д»ӢжҳҶиҷ«йҳІжҺ§гҖӮвҖңдёҚз®ЎжҳҜиҡңиҷ«иҝҳжҳҜе°Ҹз»ҝеҸ¶иқүпјҢз”ЁйЎ№зӣ®йҮҢзҡ„зҗҶеҢ–иҜұжҺ§+зІҫеҮҶж–ҪиҚҜжҠҖжңҜпјҢйғҪиғҪжңүж•ҲжҺ§еҲ¶гҖӮвҖқ

жҠҖжңҜжҺЁе№ҝд»ҚйқўдёҙжҢ‘жҲҳгҖӮеёёе°ҸдёҪеқҰиЁҖпјҢжңҖеӨ§йҡҫзӮ№еңЁдәҺеҶңжҲ·еҜ№еӨҚеҗҲз§ҚжӨҚжЁЎејҸзҡ„з—…иҷ«е®іеҸ‘з”ҹ规еҫӢдёҚдәҶи§ЈгҖӮвҖңеҚ•дҪңжЁЎејҸдёӢеҸӘйңҖз®ЎеӨ§иұҶзҡ„з—…иҷ«е®іпјҢдҪҶеӨҚеҗҲз§ҚжӨҚж¶үеҸҠдёӨз§ҚдҪңзү©пјҢеҫҲеӨҡз§ҚжӨҚжҲ·дёҚзҹҘйҒ“еҰӮдҪ•йҳІжІ»пјҢжһҒеәҰзјәд№Ҹз»ҝиүІйӣҶжҲҗжҠҖжңҜгҖӮвҖқ

еӣўйҳҹд»Һ2023е№ҙе°ұејҖе§ӢжҺЁе№ҝиҝҷдәӣжҠҖжңҜпјҢжңҖеҲқеңЁеҮ дёӘзӨәиҢғеҹәең°еә”з”ЁпјҢ2024е№ҙиҜҘжҠҖжңҜеңЁе…ЁзңҒзҙҜи®ЎжҺЁе№ҝйқўз§Ҝе·Іиҫҫ200еӨҡдёҮдә©гҖӮеёёе°ҸдёҪиЎЁзӨәпјҢйҳІжҺ§дёҺеҗҰпјҢе·®ејӮеӨ©еЈӨд№ӢеҲ«гҖӮе°„жҙӘеёӮйҳІжҺ§ж•Ҳжһңе·®зҡ„з”°еқ—пјҢ30%д»ҘдёҠиұҶиҚҡеҮәзҺ°зғӮиҚҡпјӣиҖҢйҳІжҺ§еҲ°дҪҚзҡ„з”°еқ—пјҢеҜ№еӨ§иұҶдә§йҮҸжҸҗеҚҮзҡ„иҙЎзҢ®е°ӨдёәзӘҒеҮәгҖӮ

и°ҲеҸҠйЎ№зӣ®еҗҺз»ӯжҺЁиҝӣпјҢеӣӣе·қзңҒеҶңдёҡеҶңжқ‘еҺ…зӣёе…іиҙҹиҙЈдәәжҸҗеҮәдёүж–№йқўдёҫжҺӘпјҡдёҖжҳҜејәеҢ–科жҠҖиөӢиғҪпјҢйӮҖиҜ·дё“家ж·ұеҢ–йЎ№зӣ®еҗҲдҪңпјҢи§ЈеҶіиҢ¬еҸЈиЎ”жҺҘгҖҒйҷӨиҚүеүӮиҚҜе®ізӯүе®һйҷ…й—®йўҳпјӣдәҢжҳҜжҺЁеҠЁдё»дҪ“жҸҗиҙЁпјҢйј“еҠұз§ҚзІ®еӨ§жҲ·гҖҒеҗҲдҪңзӨҫдё»еҠЁеә”з”ЁзӨәиҢғжҠҖжңҜпјҢеҪўжҲҗжң¬еңҹеҢ–з»ҸйӘҢпјӣдёүжҳҜе®Ңе–„иҒ”еҶңеёҰеҶңжңәеҲ¶пјҢйҖҡиҝҮвҖңи®ўеҚ•еҶңдёҡ+еҶңдёҡдҝқйҷ©вҖқпјҢдёәеҶңжҲ·жүҳеә•ж”¶зӣҠпјҢвҖңжңҖз»ҲиҰҒжҠҠ专家еңЁзӨәиҢғз”°зҡ„дә§йҮҸпјҢеҸҳжҲҗеҶңж°‘еӨ§з”°зҡ„дә§йҮҸвҖқгҖӮ

еёёе°ҸдёҪиЎЁзӨәпјҢйЎ№зӣ®е°ҶеңЁ2026е№ҙ12жңҲз»“жқҹпјҢжҺҘдёӢжқҘе°ҶйҮҚзӮ№дјҳеҢ–еӨҚеҗҲз§ҚжӨҚдёӢзҡ„йҳІжҺ§жҠҖжңҜз»ҶиҠӮпјҢеҠӘеҠӣйҷҚдҪҺжҠҖжңҜжҲҗжң¬пјҢи®©жӣҙеӨҡе°ҸеҶңжҲ·з”Ёеҫ—иө·пјӣиҝҳиҰҒе®Ңе–„з—…иҷ«е®ійў„иӯҰжңәеҲ¶пјҢеҠ©еҠӣиҘҝеҚ—ең°еҢәеӨ§иұҶз»ҝиүІз”ҹдә§еҸҜжҢҒз»ӯеҸ‘еұ•гҖӮ

дҪңиҖ…пјҡе§ҡжұ¶з”· еҶңж°‘ж—ҘжҠҘВ·дёӯеӣҪеҶңзҪ‘и®°иҖ… еј иүізҺІ