жҫій–ҖйҸЎж№–йҶ«йҷўж…Ҳе–„жңғпјҢдҪңзӮәжҫій–Җеўғе…§жӯ·еҸІжӮ д№…зҡ„ж°‘й–“иҸҜдәәзӨҫжңғзҰҸеҲ©еңҳй«”пјҢиҮӘ1871е№ҙжҲҗз«Ӣд»ҘдҫҶпјҢе§ӢзөӮз§үжҢҒж…Ҳе–„ж•‘жҝҹзҡ„е®—ж—ЁпјҢзӮәжҫій–ҖеёӮж°‘жҸҗдҫӣдәҶе…Ёж–№дҪҚзҡ„йҶ«зҷӮгҖҒж•ҷиӮІеҸҠж®Ҝ葬жңҚеӢҷпјҢжҲҗзӮәжҫій–ҖзӨҫжңғдёҚеҸҜжҲ–зјәзҡ„йҮҚиҰҒеҠӣйҮҸгҖӮ еҗҢжІ»еҚҒе№ҙ пјҲ1871е№ҙпјү жүҖе»әйҸЎж№–йҶ«йҷўд№ӢжӯЈй–ҖиҲҠиІҢгҖӮпјҲжҫій–ҖйҸЎж№–йҶ«йҷўж…Ҳе–„жңғжҸҗдҫӣпјҢж‘ҳиҮӘ гҖҢжҫій–ҖиЁҳжҶ¶гҖҚ ж–ҮеҸІз¶Іпјү

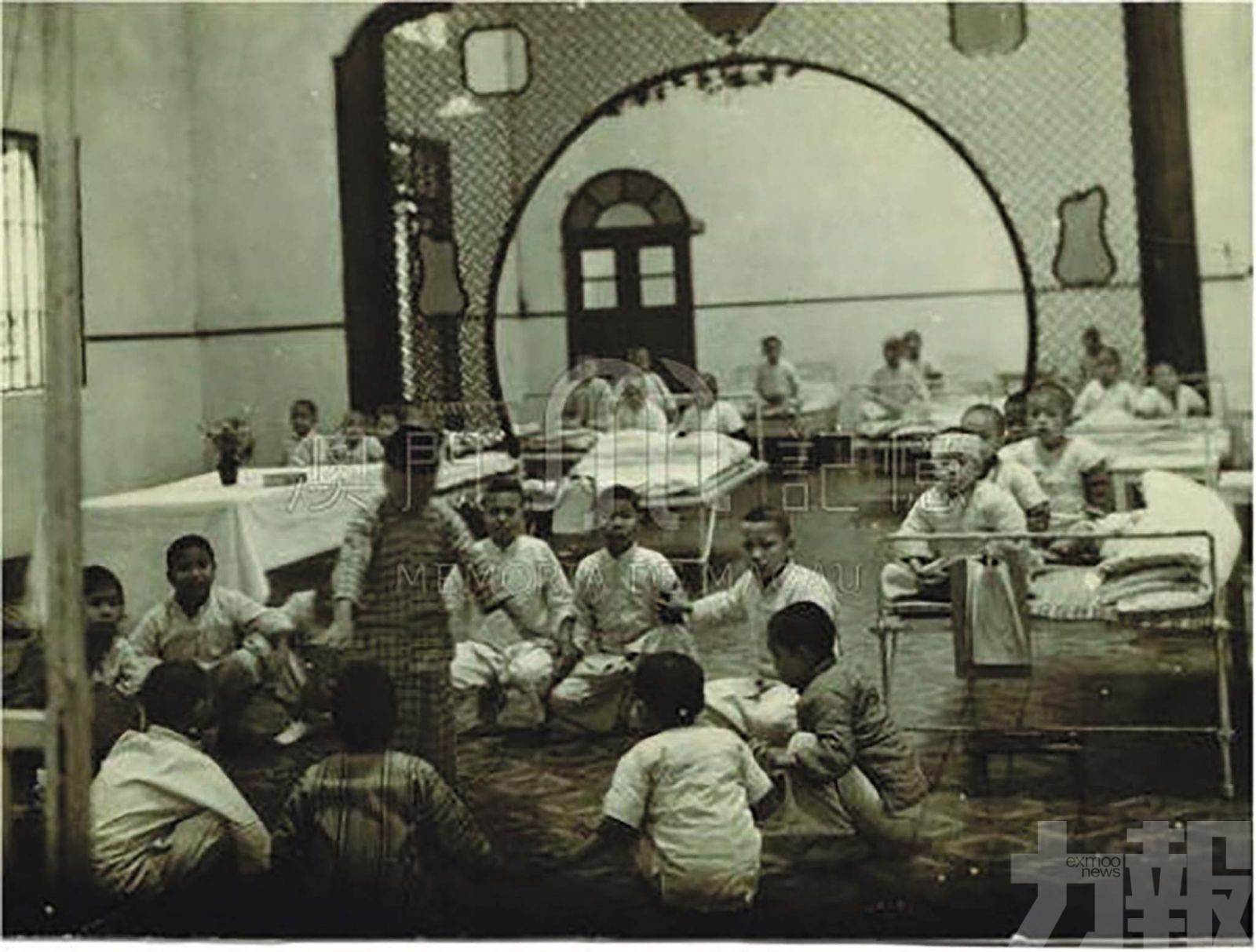

еҗҢжІ»еҚҒе№ҙ пјҲ1871е№ҙпјү жүҖе»әйҸЎж№–йҶ«йҷўд№ӢжӯЈй–ҖиҲҠиІҢгҖӮпјҲжҫій–ҖйҸЎж№–йҶ«йҷўж…Ҳе–„жңғжҸҗдҫӣпјҢж‘ҳиҮӘ гҖҢжҫій–ҖиЁҳжҶ¶гҖҚ ж–ҮеҸІз¶Іпјү 1941е№ҙйҸЎж№–йҶ«йҷўйӣЈз«Ҙ收йӨҠжүҖгҖӮпјҲжҫій–ҖйҸЎж№–йҶ«йҷўж…Ҳе–„жңғжҸҗдҫӣпјҢж‘ҳиҮӘгҖҢ жҫій–ҖиЁҳжҶ¶ гҖҚж–ҮеҸІз¶Іпјү

1941е№ҙйҸЎж№–йҶ«йҷўйӣЈз«Ҙ收йӨҠжүҖгҖӮпјҲжҫій–ҖйҸЎж№–йҶ«йҷўж…Ҳе–„жңғжҸҗдҫӣпјҢж‘ҳиҮӘгҖҢ жҫій–ҖиЁҳжҶ¶ гҖҚж–ҮеҸІз¶Іпјү

жҫій–ҖйҸЎж№–йҶ«йҷўж…Ҳе–„жңғз”ұжІҲж—әгҖҒжӣ№жңүзӯүзҶұеҝғдәәеЈ«ж–ј1871е№ҙеңЁжҫій–ҖйҖЈеӢқиЎ—еүөз«ӢгҖӮеҲқжңҹпјҢж…Ҳе–„жңғд»ҘдёӯйҶ«жңҚеӢҷзӮәдё»пјҢиҮҙеҠӣж–јиҙҲйҶ«ж–Ҫи—ҘгҖҒе®үзҪ®зҳӢж®ҳгҖҒеҒңеҜ„жЈәжҹ©зӯүж…Ҳе–„е·ҘдҪңпјҢжңүж•Ҳз·©и§ЈдәҶ當жҷӮжҫій–Җеә•еұӨзӨҫжңғе°ҚйҶ«зҷӮеҸҠж•‘жҝҹжңҚеӢҷзҡ„иҝ«еҲҮйңҖжұӮгҖӮйҡЁи‘—зӨҫжңғзҡ„и®ҠйҒ·пјҢж…Ҳе–„жңғдёҚж–·жӢ“еұ•жңҚеӢҷй ҳеҹҹпјҢйҖҗжӯҘзҷјеұ•жҲҗзӮәж¶өи“ӢйҶ«зҷӮгҖҒж•ҷиӮІгҖҒж®Ҝ葬зӯүеӨҡж–№йқўзҡ„з¶ңеҗҲжҖ§зӨҫжңғзҰҸеҲ©ж©ҹж§ӢгҖӮ

1892е№ҙпјҢе№ҙиј•жңүзӮәзҡ„еӯ«дёӯеұұе…Ҳз”ҹеҫһйҰҷжёҜйӣ…йә—еЈ«иҘҝйҶ«жӣёйҷўз•ўжҘӯеҫҢпјҢеҸ—иҒҳж–јйҸЎж№–йҶ«йҷўпјҢжҲҗзӮәи©ІйҷўйҰ–дҪҚиҘҝйҶ«пјҢд№ҹжҳҜжҫій–ҖйҰ–дҪҚиҸҜдәәиҘҝйҶ«гҖӮд»–зҡ„еҲ°дҫҶпјҢдёҚеғ…зӮәйҶ«йҷўеј•е…ҘдәҶиҘҝйҶ«иЁәзҷӮжҠҖиЎ“пјҢжӣҙзӮәжҫій–ҖйҶ«зҷӮдәӢжҘӯзҡ„зҷјеұ•жіЁе…ҘдәҶж–°зҡ„жҙ»еҠӣгҖӮжӯӨеҫҢпјҢйҸЎж№–йҶ«йҷўйҖҗжјёзҷјеұ•жҲҗзӮәдёӯиҘҝйҶ«дёҰйҮҚзҡ„з¶ңеҗҲжҖ§йҶ«йҷўгҖӮ

зҲӯеҸ–иҸҜдәәйҶ«з”ҹжүӢиЎ“ж¬Ҡ

然иҖҢпјҢжҫіи‘Ўз•¶еұҖиҰҸе®ҡпјҢеҮЎиЎҢйҶ«ж–јжҫій–ҖпјҢй ҲжҢҒжңүи‘ЎеңӢж–ҮжҶ‘гҖӮеӯ«дёӯеұұе…Ҳз”ҹдёҚеҫ—е·ІеңЁ1893е№ҙ9жңҲ26 ж—Ҙд№ӢеҫҢйӣўй–Ӣжҫій–ҖгҖӮеңЁе…¶еҫҢ50йӨҳе№ҙпјҢйҸЎж№–йҶ«йҷўдёҚж–·зҲӯеҸ–жҫій–ҖиҸҜдәәйҶ«з”ҹзҡ„ж¬ҠеҲ©пјҢдҪҶиҸҜдәәйҶ«з”ҹжүӢиЎ“ж¬ҠдёҖзӣҙеҫ—дёҚеҲ°и§ЈжұәгҖӮ

1941е№ҙйҸЎж№–йҶ«йҷўиҘҝйҶ«йЎ§е•ҸеңҳиҮҙеҮҪйҸЎж№–еҖјзҗҶжңғпјҢеҖЎе»әжүӢиЎ“е®ӨпјҢдёҰеңЁе ұе‘Ҡдёӯз–ҫе‘јпјҡгҖҢзҢ¶жҶ¶еӯ«дёӯеұұе…Ҳз”ҹеңЁйҸЎж№–йҶ«йҷўиЎҢйҶ«д№ӢжҷӮпјҢжӣҫеӣ жҲ‘еңӢеӨҡе№ҙз©Қејұж¬ІеүІдёҖиғұзҹіиҖҢдёҚеҸҜеҫ—пјҢд№ғж„ҹдёҚе№ізӯүжўқзҙ„жқҹзёӣд№ӢиӢҰгҖӮ科еӯёз„ЎеңӢз•ҢпјҢз ”з©¶з„Ўз•ӣеҹҹгҖӮйҶ«еӯёж—ўйқһйҷҗж–јжҹҗдёҖдәәзЁ®жүҖиғҪзҚЁдә«гҖӮгҖҚ

еҖјзҗҶжңғйҒӮжӯЈејҸеҗ‘ж”ҝеәңз”іи«ӢгҖҒдёҰйҖҒдәӨжүӢиЎ“е®Өең–еүҮпјҢзӣҙиҮі1943е№ҙжҫіи‘Ўз•¶еұҖжүҚжү№иҰҶеҮҶдәҲиЁӯз«ӢжүӢиЎ“е®ӨпјҢдҪҶд»Қе …жҢҒиҸҜдәәйҶ«з”ҹжІ’жңүжүӢиЎ“ж¬ҠпјҢж–ҪиЎҢжүӢиЎ“й Ҳз”ұи‘ЎзұҚйҶ«з”ҹеҲ°е ҙиІ иІ¬гҖӮжңҹй–“е№ҫ經周жҠҳпјҢеҖјзҗҶжңғжһ—зӮізӮҺдё»еёӯеҸҠжҹҜйәҹйҶ«з”ҹзӯүз©ҚжҘөзҲӯеҸ–пјҢ1945е№ҙзөӮж–јеҸ–еҫ—жҫій–ҖиҸҜдәәйҶ«з”ҹжүӢиЎ“ж¬ҠгҖӮ

жүӢиЎ“е®Өй–Ӣ幕еҫҢпјҢз”ұ1945е№ҙ5жңҲиҮі1946е№ҙ8жңҲеғ…е№ҙйӨҳжҷӮй–“йҖІиЎҢжүӢиЎ“иҝ‘600е®—пјҢдёҚдҪҶжёӣйҷӨжң¬жҫіеёӮж°‘з—…з—ӣпјҢдёӯеұұеўғе…§гҖҒжұҹй–Җйҷ„й„үеүҚдҫҶе°ұйҶ«иҖ…дәҰдёҚе°‘гҖӮйҒ иҝ‘ж…•еҗҚпјҢжңүеҸЈзҡҶзў‘пјҢжҲҗзёҫж–җ然пјҢжӮЈиҖ…еӣ ж–ҪжүӢиЎ“еҫ—ж…¶еҶҚз”ҹгҖӮ

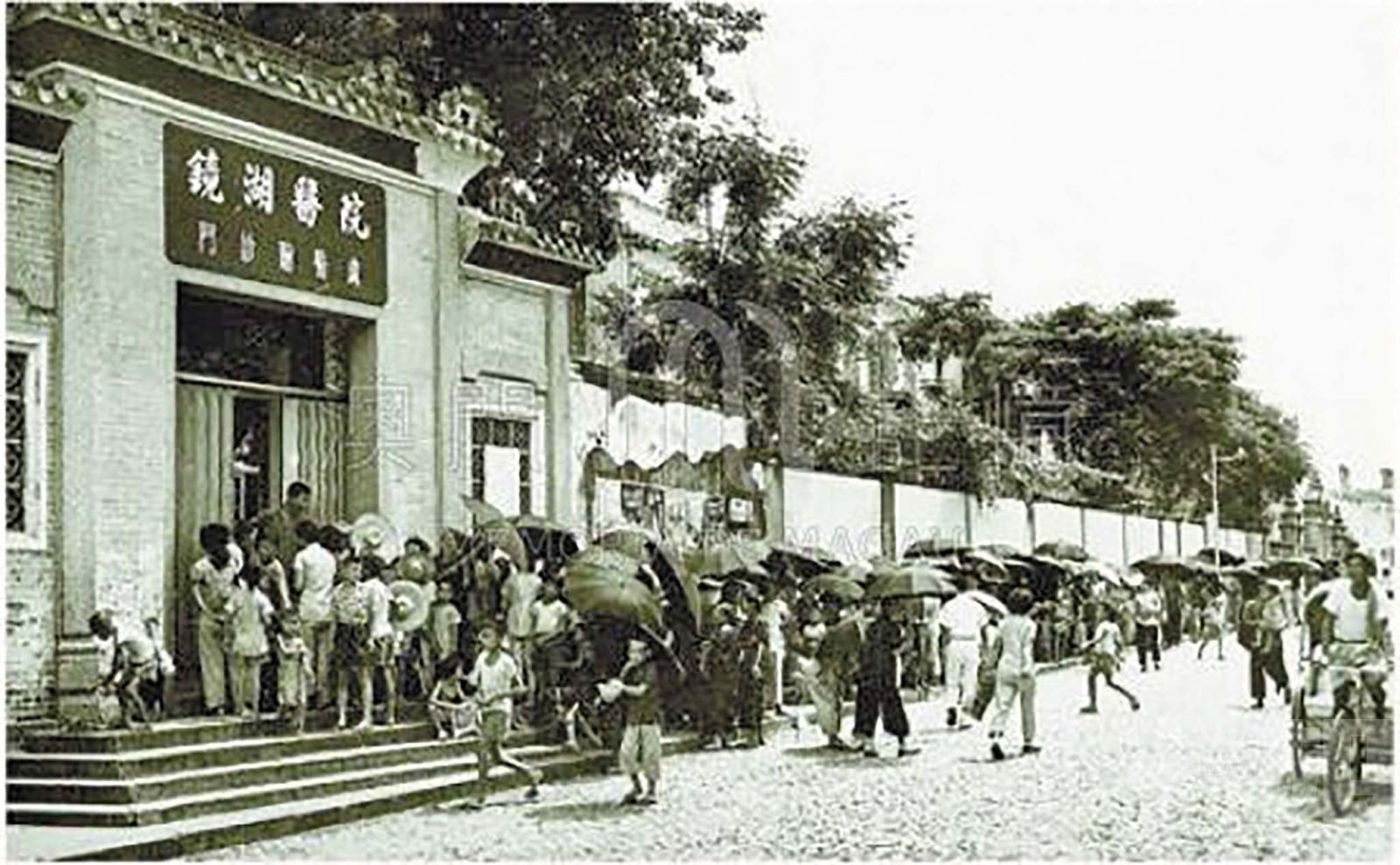

йҶ«йҷўиҮӘ1871е№ҙиҗҪжҲҗд»ҘдҫҶпјҢе§ӢзөӮз§үжүҝгҖҢжҝҹдё–зӮәжҮ·пјҢж•‘жӯ»жү¶иІ§гҖҚзҡ„е®—ж—ЁпјҢзӮәжҫій–ҖеёӮж°‘зҡ„еҒҘеә·дҝқ駕иӯ·иҲӘгҖӮзӣ®еүҚпјҢйҶ«йҷўж“Ғжңүдёүеә§йҶ«зҷӮеӨ§жЁ“пјҢй…ҚеӮҷдәҶе…ҲйҖІзҡ„йҶ«зҷӮиЁӯеӮҷпјҢеҰӮж ёзЈҒе…ұжҢҜгҖҒеҫ®еүөеӨ–科жүӢиЎ“еҷЁжў°зӯүпјҢе·ІжҲҗзӮәйӣҶйҶ«зҷӮгҖҒй җйҳІгҖҒж•ҷеӯёиҲҮз§‘з ”зӮәдёҖй«”зҡ„зҸҫд»ЈеҢ–з¶ңеҗҲжҖ§йҶ«йҷўгҖӮ йҸЎж№–йҶ«йҷўиҙҲйҶ«иҷ•гҖӮпјҲжҫій–ҖйҸЎж№–йҶ«йҷўж…Ҳе–„жңғжҸҗдҫӣпјҢж‘ҳиҮӘ гҖҢжҫій–ҖиЁҳжҶ¶гҖҚ ж–ҮеҸІз¶Іпјү

йҸЎж№–йҶ«йҷўиҙҲйҶ«иҷ•гҖӮпјҲжҫій–ҖйҸЎж№–йҶ«йҷўж…Ҳе–„жңғжҸҗдҫӣпјҢж‘ҳиҮӘ гҖҢжҫій–ҖиЁҳжҶ¶гҖҚ ж–ҮеҸІз¶Іпјү

жӢ“еӨҡеҖӢж©ҹж§ӢжңҚеӢҷеёӮж°‘

йҷӨдәҶйҸЎж№–йҶ«йҷўпјҢжҫій–ҖйҸЎж№–йҶ«йҷўж…Ҳе–„жңғйӮ„дёӢиЁӯеӨҡеҖӢйҮҚиҰҒж©ҹж§ӢпјҢеҢ…жӢ¬йҸЎж№–иӯ·еЈ«еҠ©з”ўеӯёж ЎгҖҒйҸЎе№іеӯёж ЎеҸҠйҸЎж№–ж®Ҝе„ҖйӨЁзӯүпјҢе…ұеҗҢж§ӢжҲҗдәҶж…Ҳе–„жңғзҡ„жңҚеӢҷз¶ІзөЎгҖӮ

йҸЎж№–иӯ·еЈ«еҠ©з”ўеӯёж ЎеүөиҫҰж–ј1923е№ҙпјҢжҳҜжҫій–ҖжңҖж—©еҹ№йӨҠиӯ·зҗҶе°ҲжҘӯдәәжүҚзҡ„жҗ–зұғгҖӮеӯёж Ўдҫқж“ҡдёӯиҸҜиӯ·еЈ«еӯёжңғеҲ¶е®ҡзҡ„иҰҸз« иЁӯзҪ®иӘІзЁӢпјҢеҲҶ科ж•ҷжҺҲпјҢиҮҙеҠӣж–јеҹ№йӨҠй«ҳзҙ иіӘзҡ„иӯ·зҗҶдәәжүҚгҖӮеӨҡе№ҙдҫҶпјҢеӯёж ЎзӮәжҫій–ҖеҸҠе‘ЁйӮҠең°еҚҖијёйҖҒдәҶеӨ§йҮҸе„Әз§Җзҡ„иӯ·зҗҶз•ўжҘӯз”ҹпјҢзӮәжҸҗеҚҮеҚҖеҹҹиӯ·зҗҶж°ҙе№іеҒҡеҮәдәҶйҮҚиҰҒиІўзҚ»гҖӮ1998е№ҙпјҢеӯёж ЎеҚҮж јзӮәй«ҳзӯүж•ҷиӮІж©ҹж§ӢпјҢйҖІдёҖжӯҘжҸҗеҚҮдәҶж•ҷеӯёж°ҙе№іе’Ңз§‘з ”иғҪеҠӣгҖӮ

йҸЎе№іеӯёж Ўз”ұйҸЎж№–е°ҸеӯёиҲҮе№іж°‘е°Ҹеӯёж–ј1948е№ҙеҗҲдҪөиҖҢжҲҗгҖӮеӯёж ЎдҪҚж–јдҝҫеҲ©е–ҮиЎ—пјҢж“Ғжңүе®Ңе–„зҡ„ж•ҷеӯёиЁӯж–Ҫе’Ңе„Әз§Җзҡ„её«иіҮеҠӣйҮҸпјҢзӮәжҫій–Җеӯёз”ҹжҸҗдҫӣдәҶе„ӘиіӘзҡ„ж•ҷиӮІиіҮжәҗгҖӮеӨҡе№ҙдҫҶпјҢйҸЎе№іеӯёж Ўз§үжүҝгҖҢиҲҲеӯёиӮІжүҚгҖҚзҡ„е®—ж—ЁпјҢеҹ№йӨҠдәҶеӨ§йҮҸе„Әз§ҖдәәжүҚпјҢзӮәжҫій–Җзҡ„зӨҫжңғзҷјеұ•жіЁе…ҘдәҶж–°зҡ„жҙ»еҠӣгҖӮ

йҸЎж№–ж®Ҝе„ҖйӨЁдҪңзӮәж…Ҳе–„жңғзҡ„йҮҚиҰҒжңҚеӢҷж©ҹж§Ӣд№ӢдёҖпјҢйҸЎж№–ж®Ҝе„ҖйӨЁй•·жңҹиҮҙеҠӣж–јзӮәиІ§еӣ°еұ…ж°‘жҸҗдҫӣжёӣе…Қж®Ҝ葬費用зҡ„е–„зөӮжңҚеӢҷгҖӮиҮӘ1871е№ҙе»әйҷўд»ҘдҫҶпјҢж…Ҳе–„жңғдҫҝжүҝж“”иө·ж–ҪжЈә殮葬зҡ„йҮҚд»»пјҢзӮәз„Ўж•ёиІ§еӣ°е®¶еәӯйҖҒеҺ»дәҶжә«жҡ–е’Ңй—ңжҮ·гҖӮ1966е№ҙжҲҗз«Ӣзҡ„ж®Ҝе„ҖйӨЁзҸҫд»ҠиЁӯжңүе…ҲйҖІзҡ„иЁӯж–Ҫе’ҢжңҚеӢҷй …зӣ®пјҢзӮәеёӮж°‘жҸҗдҫӣе…Ёж–№дҪҚгҖҒдәәжҖ§еҢ–зҡ„ж®Ҝ葬жңҚеӢҷгҖӮ

жҲҗе°ұзҷҫе№ҙж…Ҳе–„еңҳй«”

жҫій–ҖйҸЎж№–йҶ«йҷўж…Ҳе–„жңғиҮӘжҲҗз«Ӣд»ҘдҫҶпјҢе§ӢзөӮиҮҙеҠӣж–јзӨҫжңғе…¬зӣҠдәӢжҘӯпјҢзӮәжҫій–ҖеёӮж°‘жҸҗдҫӣдәҶеӨ§йҮҸеҜҰиіӘжҖ§зҡ„幫еҠ©гҖӮеңЁйҶ«зҷӮй ҳеҹҹпјҢйҶ«йҷўйҖҡйҒҺеј•йҖІе…ҲйҖІйҶ«зҷӮжҠҖиЎ“е’ҢиЁӯеӮҷпјҢжҸҗй«ҳдәҶжҫій–Җзҡ„йҶ«зҷӮж°ҙе№іпјҢзӮәеёӮж°‘зҡ„еҒҘеә·жҸҗдҫӣдәҶжңүеҠӣдҝқйҡңгҖӮеҗҢжҷӮпјҢйҶ«йҷўйӮ„з©ҚжҘөеҸғиҲҮе…¬е…ұиЎӣз”ҹдәӢ件жҮүе°Қе’ҢзҒҪе®іж•‘жҸҙе·ҘдҪңпјҢеұ•зҸҫдәҶеј·зғҲзҡ„зӨҫжңғиІ¬д»»ж„ҹгҖӮ

еңЁж•ҷиӮІй ҳеҹҹпјҢж…Ҳе–„жңғйҖҡйҒҺиҲҲиҫҰйҸЎе№іеӯёж Ўе’ҢйҸЎж№–иӯ·еЈ«еҠ©з”ўеӯёж Ўзӯүж•ҷиӮІж©ҹж§ӢпјҢзӮәжҫій–Җеҹ№йӨҠдәҶеӨ§йҮҸе„Әз§ҖдәәжүҚгҖӮйҖҷдәӣеӯёж ЎдёҚеғ…жҸҗдҫӣдәҶе„ӘиіӘзҡ„ж•ҷиӮІиіҮжәҗпјҢйӮ„жіЁйҮҚеӯёз”ҹзҡ„е…Ёйқўзҷјеұ•е’ҢзӨҫжңғеҜҰиёҗиғҪеҠӣзҡ„еҹ№йӨҠпјҢзӮәжҫій–Җзҡ„зӨҫжңғзҷјеұ•еҘ е®ҡдәҶе …еҜҰзҡ„дәәжүҚеҹәзӨҺгҖӮ

жӯӨеӨ–пјҢж…Ҳе–„жңғйӮ„з©ҚжҘөеҸғиҲҮзӨҫжңғж•‘жҝҹе’ҢзҒҪе®іж•‘жҸҙе·ҘдҪңгҖӮ

еңЁжӯ·еҸІдёҠзҡ„еӨҡж¬ЎйўЁзҒҪгҖҒж°ҙзҒҪе’ҢзҒ«зҒҪзӯүзҒҪе®ідёӯпјҢж…Ҳе–„жңғйғҪиҝ…йҖҹйҹҝжҮүпјҢзө„з№”ж•‘жҸҙйҡҠдјҚе’ҢзұҢйӣҶзү©иіҮпјҢзӮәеҸ—зҒҪзҫӨзңҫжҸҗдҫӣдәҶеҸҠжҷӮжңүж•Ҳзҡ„幫еҠ©гҖӮйҖҷдәӣиЎҢеӢ•дёҚеғ…з·©и§ЈдәҶеҸ—зҒҪзҫӨзңҫзҡ„еӣ°йӣЈпјҢд№ҹеўһеј·дәҶзӨҫжңғзҡ„еҮқиҒҡеҠӣе’Ңеҗ‘еҝғеҠӣгҖӮ

жҫій–ҖйҸЎж№–йҶ«йҷўж…Ҳе–„жңғдҪңзӮәжҫій–ҖзӨҫжңғдёҚеҸҜжҲ–зјәзҡ„йҮҚиҰҒеҠӣйҮҸпјҢеңЁзҷҫе№ҙзҷјеұ•жӯ·зЁӢдёӯе§ӢзөӮе …е®Ҳж…Ҳе–„еҲқеҝғе’ҢдҪҝе‘Ҫ擔當гҖӮ

пјҲжң¬ж–ҮйғЁеҲҶе…§е®№еј•иҮӘе©ҒеӢқиҸҜжүҖи‘—д№ӢгҖҠжҫій–ҖзӨҫеңҳгҖӢпјҢдёүиҒҜжӣёеә—пјҲйҰҷжёҜпјүжңүйҷҗе…¬еҸёгҖҒжҫій–ҖеҹәйҮ‘жңғпјҢ2022пјү