еӨ®и§ҶзҪ‘ж¶ҲжҒҜпјҡд»ҺдёҖзІ’з§ҚеӯҗеҲ°е№ҝиўӨеҶңз”°пјҢд»Һж— еһ еӨ§жө·еҲ°жө©зҖҡе®Үе®ҷпјҢвҖңеҚҒеӣӣдә”вҖқжңҹй—ҙпјҢжө·еҚ—з«Ӣи¶іең°зҗҶзә¬еәҰгҖҒж°”еҖҷжё©еәҰгҖҒжө·жҙӢж·ұеәҰзӯүиө„жәҗдјҳеҠҝпјҢвҖңеҗ‘еӨ©вҖқвҖңеҗ‘жө·вҖқвҖңеҗ‘з§ҚвҖқеӣҫејәпјҢдёҚж–ӯеҹ№иӮІеЈ®еӨ§е…·жңүжө·еҚ—зү№иүІзҡ„ж–°иҙЁз”ҹдә§еҠӣгҖӮжҺҘдёӢжқҘпјҢжҲ‘们йҖҡиҝҮеҚ«жҳҹи§Ҷи§’пјҢеҺ»ж„ҹеҸ—иҝҷеқ—ејҖж”ҫеҲӣж–°зғӯеңҹдёҠзҡ„еҙӣиө·иқ¶еҸҳгҖӮ

еҚ«жҳҹзһ°жө·еҚ—пјҡеҙӣиө·д№ӢеҹҺвҖңеҗ‘еӨ© еҗ‘жө· еҗ‘з§ҚвҖқеӣҫејә

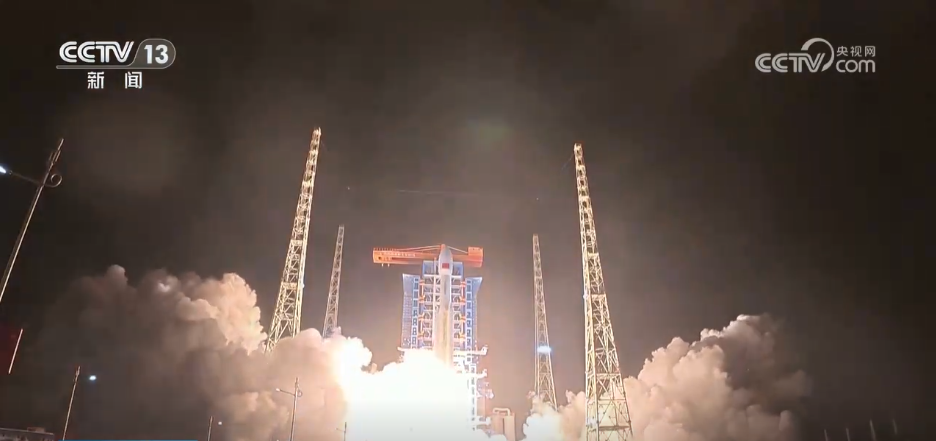

8жңҲ26ж—ҘеҮҢжҷЁпјҢжө·еҚ—е•ҶдёҡиҲӘеӨ©еҸ‘е°„еңәдёҖеҸ·е·ҘдҪҚжҲҗеҠҹеҸ‘е°„й•ҝеҫҒе…«еҸ·з”ІиҝҗиҪҪзҒ«з®ӯпјҢиҝҷжҳҜд»Ҡе№ҙжө·еҚ—е•ҶдёҡиҲӘеӨ©еҸ‘е°„еңә第4ж¬ЎжҲҗеҠҹеҸ‘е°„гҖӮ

еӣһжәҜ2021е№ҙпјҢд»ҺеҚ«жҳҹеӣҫзүҮеҸҜд»ҘзңӢеҲ°пјҢдҪҚдәҺж–ҮжҳҢеёӮдёңйғҠй•Үзҡ„жө·еҚ—е•ҶдёҡиҲӘеӨ©еҸ‘е°„еңәжүҖеңЁең°иҝҳеҸӘжҳҜдёҖзүҮжӨ°жһ—еӨ§жө·пјҢ2025е№ҙпјҢеңЁжӨ°жһ—еӨ§жө·жҺ©жҳ дёӢпјҢиҝҷйҮҢе·Із»ҸжҲҗдёәжҲ‘еӣҪйҰ–дёӘе…·еӨҮеёёжҖҒеҢ–еҸ‘е°„иғҪеҠӣеҸҢеҸ‘е°„е·ҘдҪҚзҡ„е•ҶдёҡиҲӘеӨ©еҸ‘е°„еңәпјҢ并еңЁе‘Ёиҫ№3е…¬йҮҢеҚҠеҫ„еҶ…й…ҚеҘ—е»әжңүзҒ«з®ӯжҖ»иЈ…жөӢиҜ•еҺӮжҲҝгҖҒзҒ«з®ӯиЈ…й…ҚеҺӮжҲҝгҖҒеҚ«жҳҹи¶…зә§е·ҘеҺӮзӯүпјҢеҲқжӯҘеҪўжҲҗдәҶе•ҶдёҡиҲӘеӨ©дә§дёҡйӣҶзҫӨгҖӮ

жө·еҚ—еӣҪйҷ…е•ҶдёҡиҲӘеӨ©еҸ‘е°„жңүйҷҗе…¬еҸёи‘ЈдәӢй•ҝ жқЁеӨ©жўҒпјҡжҲ‘们已з»Ҹе®һзҺ°дәҶеҪ“еҲқзҡ„и®ҫи®Ўзӣ®ж ҮпјҢе°ұжҳҜдёӨдёӘе·ҘдҪҚиғҪеӨҹе®һзҺ°еҝ«йҖҹеҲҮжҚўеҸ‘е°„гҖӮжңӘжқҘпјҢеңЁвҖңеҚҒдә”дә”вҖқжңҹй—ҙе°Ҷе»әи®ҫжӣҙеӨҡзҡ„е·ҘдҪҚпјҢе»әи®ҫеҘҪжө·дёҠеӣһ收жҲ–иҖ…жөӢжҺ§зі»з»ҹпјҢйҖҡиҝҮдёҚж–ӯең°жҠҖжңҜеҲӣж–°ж”№иҝӣпјҢдҪҝж•ҙдёӘеҸ‘е°„жөҒзЁӢе’ҢеҸ‘е°„зҡ„и®ҫеӨҮи®ҫж–Ҫжӣҙ科еӯҰгҖҒжӣҙй«ҳж•ҲгҖҒжӣҙеҸҜйқ гҖӮ

жҺўй—®иӢҚз©№пјҢеҗ‘еӨ©еӣҫејәгҖӮвҖңеҚҒеӣӣдә”вҖқжңҹй—ҙпјҢдҪңдёәжө·еҚ—иҮӘиҙёжёҜйҮҚзӮ№еӣӯеҢәд№ӢдёҖзҡ„ж–ҮжҳҢеӣҪйҷ…иҲӘеӨ©еҹҺе®ҢжҲҗдәҶд»Һж— еҲ°жңүзҡ„еҚҺдёҪиқ¶еҸҳгҖӮиҲӘеӨ©дә§дёҡеҗ‘дёҠдёӢжёёдёҚж–ӯ延伸пјҢжұҮиҒҡжҲҗй“ҫгҖӮеҪўжҲҗд»ҘвҖңзҒ«з®ӯй“ҫгҖҒеҚ«жҳҹй“ҫгҖҒж•°жҚ®й“ҫвҖқдёәдё»еҜјзҡ„дә§дёҡдҪ“зі»е’ҢвҖңй«ҳж–°еҢәгҖҒеҸ‘е°„еҢәгҖҒж—…жёёеҢәвҖқеҚҸеҗҢзҡ„еҸ‘еұ•еёғеұҖгҖӮжҲӘиҮід»Ҡе№ҙдёҠеҚҠе№ҙпјҢе·Іжңүи¶…700家иҲӘеӨ©зӣёе…ідјҒдёҡе…Ҙй©»ж–ҮжҳҢеӣҪйҷ…иҲӘеӨ©еҹҺпјҢ26家еҚ«жҳҹдә§дёҡй“ҫдјҒдёҡжӯЈеҠ йҖҹиҗҪең°пјҢеӣӯеҢәзҙҜи®Ўе…Ҙй©»дјҒдёҡи¶…3000家гҖӮ

зҰ»ејҖж–ҮжҳҢпјҢжҲ‘们继з»ӯеҗ‘еҚ—пјҢжқҘеҲ°дәҶдёүдәҡеҙ–е·һж№ҫ科жҠҖеҹҺпјҢиҝҷйҮҢпјҢжҳҜиҮӘиҙёжёҜж·ұиҖ•вҖңи“қиүІеӣҪеңҹвҖқе’Ңе®ҲжҠӨвҖңеӨ§еӣҪзІ®д»“вҖқзҡ„еӣҪ家жҲҳз•ҘжүҝиҪҪең°гҖӮ

вҖңеҚҒеӣӣдә”вҖқжңҹй—ҙпјҢе®ғе®һзҺ°дәҶд»ҺвҖңдә§дёҡеӣӯеҢәвҖқеҲ°вҖң科еҲӣзЎ…и°·вҖқзҡ„иғҪзә§и·ғеҚҮгҖӮ2021е№ҙзҡ„еҙ–е·һж№ҫ科жҠҖеҹҺпјҢз§‘з ”жҙ»еҠЁе’ҢдәәжүҚиҒҡйӣҶеәҰиҝҳеӨ„дәҺиө·жӯҘйҳ¶ж®өгҖӮ规еҲ’дёӯзҡ„дә§дёҡеӣӯеҢәгҖҒйғЁеҲҶеҹәзЎҖи®ҫж–ҪжӯЈеңЁе»әи®ҫгҖӮ2025е№ҙпјҢеҙ–е·һж№ҫ科жҠҖеҹҺжҘје®Үжһ—з«ӢпјҢдёҖе№ўе№ўзҺ°д»ЈеҢ–е»әзӯ‘дёӯпјҢжұҮиҒҡдәҶдёӯеӣҪеҶңдёҡ科еӯҰйҷўгҖҒдёҠжө·дәӨйҖҡеӨ§еӯҰгҖҒжөҷжұҹеӨ§еӯҰзӯүж•°еҚҒ家еӣҪ家зә§з§‘з ”жңәжһ„гҖҒй«ҳж ЎеҸҠйҫҷеӨҙдјҒдёҡз ”еҸ‘дёӯеҝғпјҢж•°еҚғеҗҚз§‘з ”дәәе‘ҳж—ҘеӨңж”»е…іпјҢеӣҙз»•ж·ұжө·з§‘жҠҖгҖҒеҚ—з№Ғз§ҚдёҡзӯүйўҶеҹҹжҢҒз»ӯзӘҒз ҙпјҢдёҖеә§е……ж»Ўжҙ»еҠӣзҡ„科жҠҖеҲӣж–°й«ҳең°е·Із„¶еҙӣиө·гҖӮ

иҮӘдёҠдё–зәӘ60е№ҙд»Јиө·пјҢдёҖд»Јд»Јз§Қдёҡе·ҘдҪңиҖ…жҜҸе№ҙеҶ¬еӯЈеҚ—дёӢжө·еҚ—пјҢеҲ©з”ЁзӢ¬зү№е…үзғӯејҖеұ•еҚ—з№ҒеҠ д»ЈгҖӮ

еҰӮд»ҠпјҢвҖңеҚ—з№ҒзЎ…и°·вҖқе·Іеҙӣиө·дәҺеҙ–е·һж№ҫпјҢд»ҺеӯЈиҠӮжҖ§иӮІз§Қи·ғеҚҮдёәе…Ёдә§дёҡй“ҫеҲӣж–°жһўзәҪгҖӮз§‘з ”е№іеҸ°йӣҶиҒҡпјҢиҜ•йӘҢз”°жү©еўһпјҢдә§еҖјеӨ§е№…жҸҗеҚҮпјҢе…ЁеӣҪйҖҫ70%еҶңдҪңзү©ж–°е“Ғз§ҚдәҺжӯӨеӯ•иӮІгҖӮеҪ“еүҚпјҢвҖңдёҖеҹҺдёҖеҹәең°дёҖи°·вҖқжӯЈжҺЁеҠЁжЈҖжөӢгҖҒз ”еҸ‘гҖҒиҪ¬еҢ–дёҖдҪ“еҸ‘еұ•пјҢе…ЁйқўиөӢиғҪдёӯеӣҪз§ҚдёҡжҢҜе…ҙгҖӮ

д»Һеҙ–е·һж№ҫ科жҠҖеҹҺйқўеҗ‘еҚ—жө·пјҢиҝҷйҮҢжҳҜдёӯеӣҪи·қзҰ»еҚғзұіж°ҙж·ұжө·еҹҹжңҖиҝ‘зҡ„жёҜеҸЈпјҢд№ҹжҳҜжҲ‘еӣҪйҰ–дёӘйқўеҗ‘з§‘з ”еҚ•дҪҚејҖж”ҫзҡ„е…¬зӣҠжҖ§з§‘иҖғжңҚеҠЎе№іеҸ°гҖӮжҲӘиҮі2025е№ҙ3жңҲпјҢеҚ—еұұжёҜзҙҜи®ЎжңҚеҠЎз§‘иҖғиҲӘж¬Ўи¶…3100ж¬ЎпјҢеҗёеј•60дҪҷе®¶з§‘з ”жңәжһ„е…Ҙй©»гҖӮ

д»ҺеӨӘз©әдҝҜзһ°пјҢдә”е№ҙй—ҙпјҢеҚ«жҳҹи®°еҪ•дёӢзҡ„жҜҸдёҖдёӘеғҸзҙ еҸҳеҢ–пјҢйғҪжҳҜжө·еҚ—иҮӘиҙёжёҜеҲӣж–°еҸ‘еұ•зҡ„ж”№йқ©еҸҳиҝҒгҖӮд»ҺиҲӘеӨ©жўҰзҡ„и…ҫйЈһеҲ°ж·ұжө·з§‘жҠҖзҡ„зӘҒз ҙпјҢд»ҺеҚ—з№ҒзЎ…и°·зҡ„еҙӣиө·еҲ°иҮӘиҙёжёҜе»әи®ҫзҡ„е…ЁйқўжҺЁиҝӣпјҢжө·еҚ—жӯЈд»Ҙж—Ҙж–°жңҲејӮзҡ„йқўиІҢпјҢд№ҰеҶҷж–°ж—¶д»Јзҡ„жө·еҚ—зӯ”еҚ·гҖӮ