过去那个“读藤校就稳赢”的逻辑,已经不成立了。

文丨张楠编丨Luna

几年前,如果一个中国孩子被哈佛、耶鲁或普林斯顿录取,这件事怎么也得在朋友圈刷屏好几天。

不仅因为“常春藤”这三个字本身极具分量,更因为它凝聚了无数家庭十几年的期待与投入——还有什么比一封藤校offer,更能代表普通学子人生旅途中的“MVP结算画面”?

但今年,情况发生了肉眼可见的变化。

放榜季悄然过去,朋友圈里寥寥无几的“喜报”;

各大中学的公众号、小红书账号明显“低调处理”;

家长群里也鲜见曾经那种“谁进了哈佛”的沸腾时刻。

曾经自带热搜体质的“藤校录取”,现在在社交平台上都激不起什么水花了。

情绪拐点已然到来。

越来越多中国家长、学生,甚至留学机构、升学顾问,都开始正视一个曾经不太公开讨论的问题:这藤校,还非拼不可吗?

藤校光环,真的还那么亮吗?

藤校,作为全球教育界的“顶奢品牌”,被追捧或被批评,都不令人意外。但当学生们开始用脚投票,那就是另一个层面的故事了。

在刚刚过去的这个申请季,大部分藤校的申请人数出现了实质性下滑:

耶鲁大学的申请人数从去年的 57,465 人降到了今年的 50,227 人,减少了整整 7,238 人;

布朗大学也少了 6,139 份申请,总数降至 42,765 人;

达特茅斯学院的申请人则从 31,657 降到28,230,减少了 3,427 人。

康奈尔大学虽然没有公开具体的申请数据,但它今年的录取人数比去年多了 13.3%。

哈佛和普林斯顿今年选择不公开数据。

唯一的例外是宾夕法尼亚大学。申请人数从去年的 65,000 多人上涨到了今年的 72,000 人,增长了约 7,000 人,算是少数逆势上涨的学校之一。

不可否认的是,这一现象背后确实存在多种影响因素,包括标准化考试政策的回归、适龄人口数量减少以及家庭对教育成本更加敏感等客观原因。

但无论如何,藤校申请人数普遍下滑,本就是一个值得探讨的异常现象。

为什么会这样?

一方面,大家越来越意识到,藤校offer不再代表某种教育的“胜利”。

曾经的藤校offer,往往能为一所中学或者一种培养模式背书。是实力的体现,也是教育的成功。

但现在,越来越多的家长们看穿了这场游戏。那些冲进常春藤的学生,大多本身就站在塔尖。要么天赋过人,要么资源满配,甚至有不少是中学用奖学金“挖”来的,用来冲榜、而非培养。名校通知书的背后,藏着的不只是实力与努力,还有资源、特权。

所以,当大家都看透了这其中的“门道”,藤校offer的象征意义自然也就削弱了。它未必不值钱,但大家都越来越明白,它代表的,不再是可复制的成功。

于是,即便喜报还在发,围观和信服却明显减少了。

另一方面,藤校不再等于“稳赢未来”。这是更根本的变化。

曾经,藤校意味着阶层跃升的通行证。几十万美元的投入,换来顶尖学历、人脉资源和名企起点,被视为一笔稳赚不赔的投资。

但这笔账,如今越来越算不清了。

一边是动辄大几十万美元的高昂学费,另一边,却是“毕业即失业”、“高学历打零工”的现实。

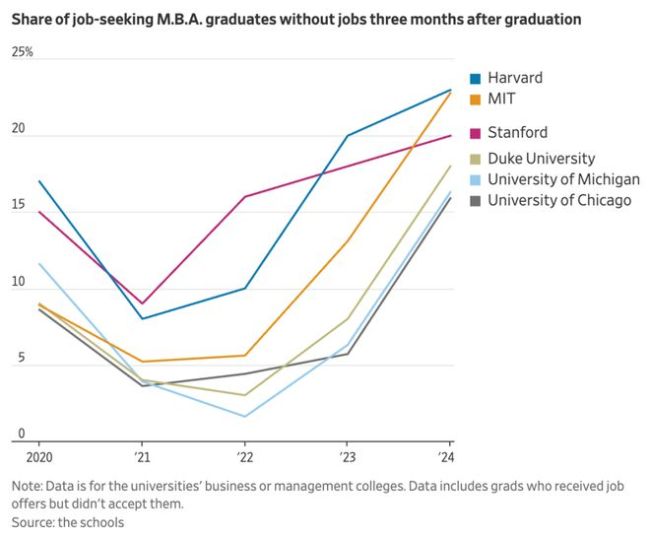

最新数据显示,连哈佛的MBA都有23%的毕业生毕业三个月后找不到工作,MIT也差不多。

图源:《华尔街日报》

对中国留学生而言,挑战则更为严峻。整体就业市场疲软,加之中美贸易战持续升温、签证政策收紧、留美难度加剧……即便出身藤校,也难逃从entry-level卷起的命运。

即使回国,也同样充满挑战。“哈佛博士后任职街道办”、“耶鲁大学生当村官”的个案,也在频频刷屏。

个例虽小,冲击却大:学历再高,也不代表能赢。名校出身,毕业求职照样也得从头“卷”。

过去那个“读藤校就稳赢”的逻辑,已经不成立了。

光环在褪色,规则在重写

别说在国内,就连在美国本土,常春藤名校的光环也似乎不再那么耀眼了。

《华尔街日报》还专门写了篇“抱歉,哈佛。现在大家都想去南方读大学”

自特朗普第二个任期开始以来,美国高等教育界就一直不太平。作为精英教育代名词的藤校,更是成了众矢之的。

特朗普以停止向这些学校拨款数亿美元作为威胁,要求藤校追随他的政治主张:镇压亲巴勒斯坦抗议者、禁止跨性别学生参加体育比赛以及终止多元化和平等倡议。

结果,还没等这场政治风波平息,许多只想安安心心上学的美国年轻人,选择避开这些是非之地,把目光转向了其他顶尖高校:

范德堡、莱斯、埃默里,这些原本被视为“保底选项”的院校,现在已经成了许多高分段学生的“梦校”。

今年藤校日,外滩君就写过,。如今再回看他们的录取数据,才发现,这种转身来得比想象中还快、还猛。(点击阅读)

纽约大学,十年前还有三分之一的录取率,今年已经跌到 7.7%,创下历史新低。

莱斯大学的申请人数在过去十年间翻了一倍,从不到 1.8 万涨到 3.6 万。

范德堡大学更夸张,今年的录取率只有 4.6%,几乎和藤校打平了。

一系列变化拼在一起看,其实是留学这盘棋的底层逻辑,正在重排。

首先,是大学的符号价值正在消退。

藤校曾是毋庸置疑的金字招牌。求职简历上一行“哈佛”、“耶鲁”,就像打游戏自带buff,不需要解释,默认优秀。

但现在,大学声誉不再能直接兑现了。

经济不景气,雇主筛选用人的逻辑越来越简单直接了:能不能直接投入工作、快速上手实际任务。所以,企业们越来越强调,是否有实习经验、项目成果,甚至会不会用AI辅助工作,重要性都要超过“在哪读书”这一项。

在《福布斯》最近的调查中,33%的招聘决策者表示他们聘用常春藤盟校毕业生的意愿下降。四成受访者认为,常春藤盟校在培养入门级求职者方面的表现比五年前更差。

在藤校生扎堆的金融行业,质疑声也越来越多。雇主们称,名校生太擅长分析,太不擅长解决。遇事总像在写学校里的案例分析,动脑多,动手少。

更微妙的是,其实藤校自己也在无形中“稀释”自己的品牌价值。比如疫情后,不少藤校都推出了在线课程、远程项目。一方面是为了适应新常态,一方面也是拓展招生。

但大家心里都清楚,稀缺性,本身就是常春藤盟校最核心的象征价值之一,“进入门槛极高”的精英感削弱,品牌价值自然也会受影响。

其次,专业价值超过学校品牌价值。

过去,对70后、80后来说,只要大学名头够“响亮”,专业不对口也能闯出一条路。但00后、10后面对的却是一个技术门槛持续升高、AI快速蚕食人类岗位的世界,职位变少了、要求更高了。

所以我们越来越多地看到这样的数据:

耶鲁大学读英语文学的学生,毕业四年后年薪中位数仅有 6.4 万;

在普渡大学学习计算机科学的学生,年薪中位数是 12.4 万美元;

而从洛杉矶贸易技术学院走出的电力线路工,毕业四年后甚至可以拿到 16.5 万美元以上的年薪。

名校光环,难敌专业落差。这是实用价值。

而更深层的结构变化是:专业已经不只是知识门类,更是职业准入的门槛。

一些新兴热门行业,比如科技、医疗,对准入的限制越来越强。没有特定的专业背景,连门都进不去。

最近一项社会学研究表明:越是高收入的职业,越倾向于设置“专业壁垒”,将机会牢牢锁在少数特定人群手中。

换句话说,收入更高的并非一定是能力更强的人,而是那些拥有“专业通行证”,能顺利进入高收入行业的人。而一旦进到行业内部,同一岗位的不同学历背景者收入相差无几,所以说,关键是有没有“上桌”的资格。

这意味着,专业也有了符号价值,并且其影响力已经超过了大学声誉。

第三,个人契合度已成新衡量标准。

在美国大学的录取过程中,“是否契合学校文化”长期以来是一条隐性的评判标准。而现在,它已经延伸成为衡量一个学生能不能真正受益的重要变量。

已有研究表明,学生在大学初期的“归属感”显著影响其学业表现、持续在读意愿以及心理健康,且这一效应具有长期性。换句话说,如果孩子觉得“自己在这里有位置”,他们更可能坚持下来,也更可能成长得更好。

所谓“合适”,包括专业方向、课程难度、教学方式,也包括校园的整体氛围。比如同是理工强校,加州理工偏硬核学术,MIT更鼓励跨学科探索。所以,同样读计算机科学,可能一个学生在前者如鱼得水,在后者却感到格格不入。

再加上现在,美国大学又频频卷入意识形态之争,有的还因政治压力调整管理方式。所以了解学校的文化、价值观和表达空间,也比以往更为重要。

回归理性

客观来说,藤校依然代表着顶尖教育资源,申请难度也没有降低,而且这在可见的将来大概也不会变。但热度退潮,本身就是理性选择开始发生的一个信号。

不过话说回来,理性也不意味着保守,而是基于目标、结构性思考和长期回报后进行科学决策。

01

建立“路径思维”

升学顾问们常说,留学规划,拿到名校offer并不是终点。这一观点在当下尤为贴切。单纯追求名校光环远不如从心仪职业出发,再反向设计求学路径来得实际。

从这个角度看,会发现精彩机会远不止藤校这个"小圈子"。

以医学或生物工程作为职业方向的孩子,约翰·霍普金斯大学可能更合适,而且该校医学院现在大部分学生还能享受免学费政策。加州大学洛杉矶分校的大卫·格芬医学院和克利夫兰诊所勒纳医学院也提供免费教育和奖学金,都是性价比很高的选择。

对计划成为环境工程师的学生而言,加州大学伯克利分校在全美同类专业中位列第一。

AI时代,数据科学相关职业持续升温。加州伯克利、卡内基梅隆、佐治亚理工学院在这一领域均获得业界广泛认可,毕业生受到雇主青睐。

02

决策的原点,是孩子

留学规划的盲目,归根究底的问题在于:其实大多数家庭,卡在不了解孩子。

所以许多家庭在规划时,钻研排名数据、分析榜单、追踪热门专业,却还是忽略了最核心的变量,眼前这个要亲自走这段路的孩子他的兴趣、能力和梦想。

这些看似理性的决策背后,如果缺少对孩子本身的了解,本质上仍是另一种形式的随波逐流。

自我探索虽是长期课题,但在留学申请这一关键节点,现在也有一些实用工具可以帮忙。

比如You Science和Pathway U这样的职业倾向测评平台,能通过认知能力和性格分析,匹配出适合的专业方向;

还有像Big Future(College Board 出品)和Major Clarity,可以辅助学生探索大学、专业和职业路径。

Big Future(College Board 出品)

稍作尝试,说不定能带来意想不到的收获。

归根究底,真正的好教育,不是押对一所学校,而是让孩子在TA的节奏里走出自己的路。

哪怕这条路,不在“常春藤”的藤蔓里,也照样可以开花结果。