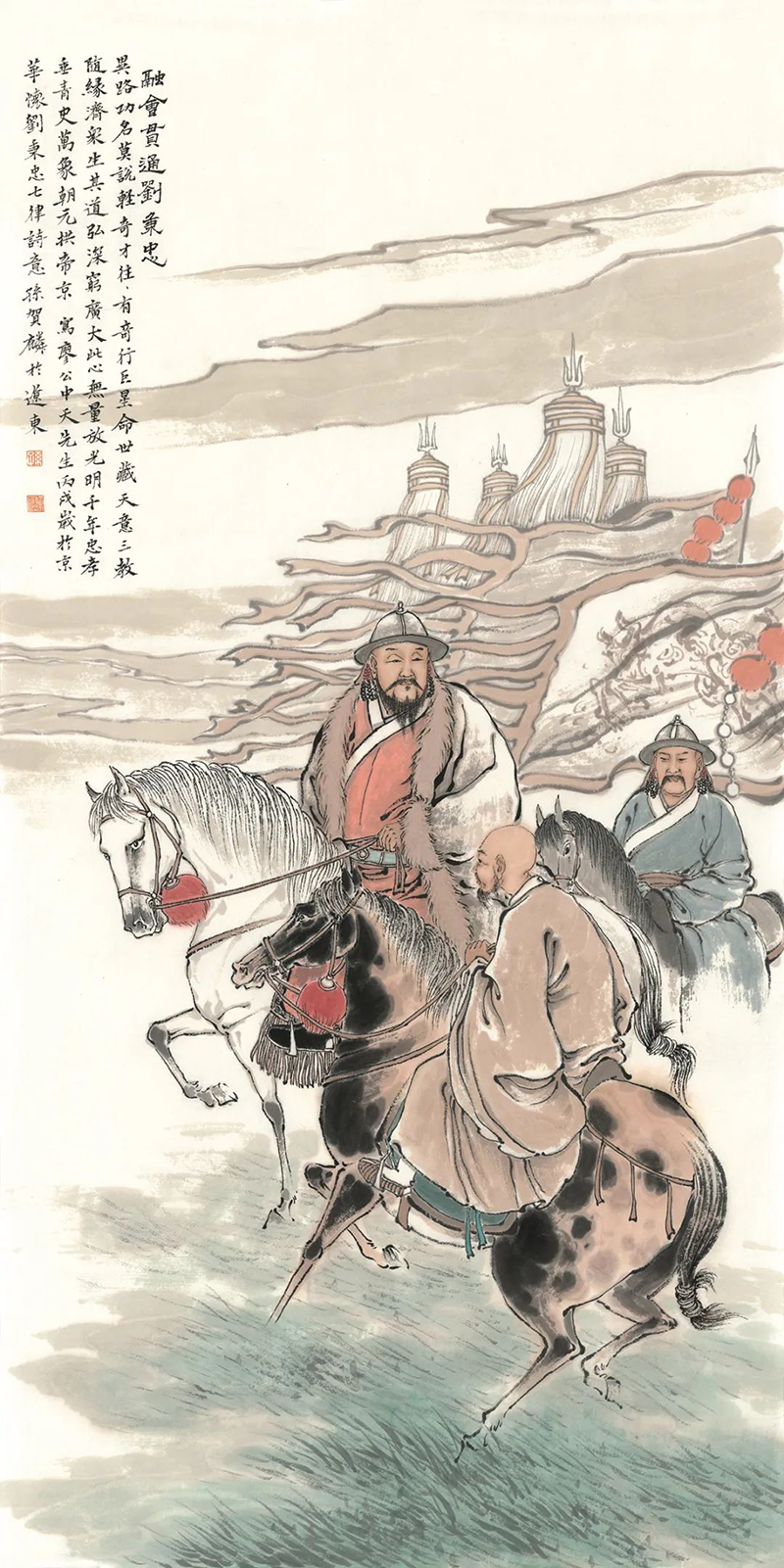

按:《诗说中国》是首部以古诗及注论形式总结和致敬中华民族众多圣贤豪杰的著作,是为了能够不忘初心、牢记使命,总结经验、吸取教训,用古诗概括、歌咏中华民族历代圣贤的生平事迹及其精神风貌,融文史哲于一体,显精气神于一言,唯愿广大青少年通过诵读后烙印于心,得圣贤精神滋养、贯通中华文脉、鼓舞华夏儿女大步前行,慎终追远以继往开来,与古今贤哲一道,为推动实现中华民族的伟大复兴贡献力量。此诗由国画家孙贺麟绘制《融会贯通刘秉忠》诗意图,本文选自廖彬宇先生《诗说中国》,全书384篇内容将陆续发布,每幅图之命名均为相关成语。

丙戌岁于京华怀刘秉忠七律

异路功名莫说轻,奇才往往有奇行。

巨星命世藏天意,三教随缘济众生。

其道弘深穷广大,此心无量放光明。

千年忠孝垂青史,万象朝元拱帝京。

黄德劲先生诗评:

浮生苦短,功成几何?而在浩瀚的中华历史中,有多少人曾以短暂的生命,创造了千古承传的事功、事业、思想、规制?他们以常人难以企及的天禀、遭际、勋德,如流星划过天际,璀璨极目,留下光彩,刻下印痕,永垂史册。

彬宇先生怀刘秉忠七律,又让一个融会天地,贯通古今的人物,走出历史,走进人心!其“异”,其“巨”,其“弘深广大”,其“光明无量”,足让人走进那段风云激荡的历史,看一位天文地理无所不通,经天纬地文武全才,甚至可以驭风驱云、役鬼使神的奇才。

刘秉忠(1216年-1274年),初名刘侃,法名子聪,字仲晦,号藏春散人。邢州(今河北省邢台市)人,祖籍瑞州。大蒙古国至元代初期杰出的政治家、文学家。出身世宦之家,自幼聪颖,十三岁入都元帅府为质子,十七岁为邢台节度府令史。之后一度弃官隐居,拜虚照禅师为师。后入大蒙古国忽必烈幕府,以布衣身份参预军政要务,被称为“聪书记”。至元元年(1264年),升任光禄大夫、太保,领中书省政事。至元八年(1271年),建议忽必烈取《易经》“大哉乾元”之意,更蒙古为“大元”。至元十一年(1274年)逝世,年五十九岁。累赠推诚协谋同德翊运功臣、太师、开府仪同三司、上柱国、常山王,谥号“文正”。

他长期以僧人身份辅佐元世祖忽必烈,帷幄密谋,鼎定社稷大计,奏建“大元”国号,参与立朝仪,建礼乐,兴儒学,荐良吏,安地方,建城邑,制典章,对推进元朝吸收和继承中华民族传统文化,开创元朝大一统格局作出了积极贡献,临终以一位禅宗高僧身份,端坐而逝。奇哉!异哉!斯人也!

彬宇先生七律,自有奇才伟量之气袭来。谨依诗意,以“异”“巨”“元”三字简析之。

异

“异路功名莫说轻,奇才往往有奇行。”“异路功名”,语出《儒林外史》,指非通过科举考试而来的功名。异路功名,奇才奇行。彬宇先生首联便点出了刘秉忠的与众不同。

看《元史》的记述:

秉忠生而风骨秀异,志气英爽不羁。八岁入学,日诵数百言。年十三,为质子于帅府。十七,为邢台节度使府令史,以养其亲。居常郁郁不乐,一日,投笔叹曰:“吾家累世衣冠,乃汨没为刀笔吏乎!丈夫不遇于世,当隐居以求志耳。”即弃去,隐武安山中。久之,天宁虚照禅师遣徒招致为僧,以其能文词,使掌书记。后游云中,留居南堂寺。世祖在潜邸,海云禅师被召,过云中,闻其博学多材艺,邀与俱行。既入见,应对称旨,屡承顾问。秉忠于书无所不读,尤邃于《易》及邵氏《经世书》,至于天文、地理、律历、三式六壬遁甲之属,无不精通。论天下事如指诸掌。世祖大爱之,海云南还,秉忠遂留藩邸。

“秉忠生而风骨秀异,志气英爽不羁。”生而不凡矣!又有言“于书无所不读,……无不精通。”终而归结为一句话——

“论天下事如指诸掌。”

少年英才,胸中有丘壑,天下事尽在掌握。何其高的评价!

刘秉忠自幼聪颖,八岁入学即能日诵文数百言。刘秉忠的父亲刘润在木华黎攻取邢州时投靠了蒙古,因为刚刚投降,并不被信任,所以刘秉忠在十三岁就被送进木华黎的府中,成为了一名人质。

十七岁时,刘秉忠成为邢台节度使府的一名令史,以便于就近奉养其亲。但品级很低,人微言轻,因此时常郁郁不乐。一日心中忽起感叹:“我家世代为官,难道我宁愿沦为书记小吏吗?大丈夫生不逢时,只有隐退以待时而起。”随即弃官隐居于武安山中。

后来,有“再世惠能”之称的天宁寺虚照禅师,知道了这位有奇志异才的青年,遂收他为徒,法名子聪。因其文采斐然,任为天宁寺掌书记。后又将其推荐给海云大师。

海云大师是金朝禅宗领袖,18岁时,成吉思汗带兵围攻,寺院里的僧人都四散奔逃了,只有海云禅师没有走,因为他的师父已经年老,正病重在床,他于是守在身边侍奉师傅。中观师傅说:“我年以老大,死不足惜,你正年轻,如此玉石俱焚有什么好处呢?你还是赶快离开吧!”海云当时哭着回答:“因果无差,生死有命,我怎么能够离开师父,自求脱免呢?即使能免一死,我还算个人吗?”城破之后,成吉思汗知道了这件事情,非常感动,派遣木华黎太师传达他的旨意,要求属下不得欺辱他师徒二人,并且问候:“小长老好!”从此天下皆以“小长老”称呼他。金宣宗赐号“通玄广惠大师”。后成吉思汗以礼相待,重新赐号“寂照英悟大师”,请海云掌管天下佛教。

1242年,当时尚是王储的忽必烈,邀请海云大师至漠北王府。海云于是带着爱徒子聪,一起拜见了忽必烈。忽必烈向海云请问佛法及安天下之法。

“三教何谓尊,何法最盛”?

海云大师言:

“诸胜之中,吾佛最胜,诸法之中,禅法最真,居人之中,禅僧最高。”

“佛法里有无安天下之法?”

“应该在天下大贤硕儒中求问古今治乱兴亡之理。”

交谈中,忽必烈发现海云的弟子子聪人才难得,希望他能留在身边。从此,子聪和尚成为忽必烈幕府里灵魂般的人物。

刘秉忠聪慧过人,学识博广,“尤邃于《易》及邵氏《经世书》”,对天文地理,遁甲之术烂熟于心。忽必烈大为赏识,留之幕府,“情好日密,话必夜阑,如鱼得水,如虎在山。”忽必烈欣然命令刘秉忠还俗,不用原名“侃”(字仲晦),赐名“秉忠”。

《元史》对其家世出身有详细追述:

刘秉忠,字仲晦,初名侃,因从释氏,又名子聪,拜官后始更今名。其先瑞州人也,世仕辽,为官族。曾大父仕金,为邢州节度副使,因家焉,故自大父泽而下,遂为邢人。庚辰岁,木华黎取邢州,立都元帅府,以其父润为都统。事定,改署州录事,历巨鹿、内丘两县提领,所至皆有惠爱。

刘秉忠,字仲晦,初名刘侃,因信佛教改名子聪。祖籍瑞州,世代为辽朝官宦大族。曾祖父曾任金朝的邢州节度使,家居邢州,所以从祖父刘泽算起,其家族成为邢州人。其父刘润在大蒙古国太师国王木华黎攻取邢州后投靠其麾下为官,上上下下口碑皆不错。刘秉忠是典型的“官后代”,但却并不是饱食终日无所用心的纨绔子弟,反倒有才而苦学,终于龙归大海,奇志得伸。

1249年,刘秉忠因父丧回家,忽必烈赐金百两为治葬之用,且遣使送至邢州。服丧期满,便召还至和林。次年(1250年),刘秉忠至和林后,上书“数千百言”:

典章、礼乐、法度、三纲五常之教,备于尧、舜,三王因之,五霸败之。汉兴以来,至于五代,一千三百余年,由此道者,汉文、景、光武,唐太宗、玄宗五君,而玄宗不无疵也。然治乱之道,系乎天而由乎人。天生成吉思皇帝,起一旅,降诸国,不数年而取天下。勤劳忧苦,遗大宝于子孙,庶传万祀,永保无疆之福。

愚闻之曰:“以马上取天下,不可以马上治。”昔武王,兄也;周公,弟也。周公思天下善事,夜以继日,每得一事,坐以待旦,以匡周室,以保周天下八百余年,周公之力也。君上,兄也;大王,弟也。思周公之故事而行之,在乎今日。千载一时,不可失也。

……(《元史》)

刘秉忠的上书,包含了为君治国的方方面面,比如选派开国功臣子孙到京府州县监督、考核旧官,根据考察结果进行奖惩;按户口确定差税,招揽被压迫出逃的流民。规定百官爵禄,对其德行进行奖惩及约束;对天下之民多施教化,不许下级官员随意定罪,死罪须上报听候断决;禁止各处行商坐贾巧取横夺,禁止奢华,规定上下服饰,减轻赋税,差遣劝农官督课农桑;兴办学校,实行科举制;令各地立庙祭祀孔子,访察当地名儒,举行祀典;请颁新历,同时着手撰修《金史》;广开言路,鼓励直言等等。

由此可以看出刘秉忠对于当时世情的深刻洞察。忽必烈“嘉纳焉”,一下子切中了元世祖忽必烈的胃口。

“癸丑,从世祖征大理。明年,征云南。每赞以天地之好生,王者之神武不杀,故克城之日,不妄戮一人。己未,从伐宋,复以云南所言力赞于上,所至全活不可胜计。”(《元史》)

此后刘秉忠跟随忽必烈南征。忽必烈采纳了刘秉忠的“赞(辅)以天地之好生,王者之神武不杀”之言,命大将裂帛为旗,在旗帜上写“止杀”二字,分头号令各军在攻入大理城后,不得妄杀。因此蒙古军每克一城,都没有妄戮一人。征南宋时,以云南为故事,所到之处,不妄杀戮,人民保全性命者不可胜计。

“异路功名莫说轻,奇才往往有奇行。”刘秉忠之奇,奇在有奇才,有奇志,而又付诸奇行也。如此之“异路功名”,孰能说“轻”?

巨

“巨星命世藏天意,三教随缘济众生。其道弘深穷广大,此心无量放光明。”彬宇先生此两联,亦有“天意”存焉。刘秉忠是融会了儒释道三教的奇材,如斯奇材方堪为救世立国之栋梁材。其以一颗无量光明之心,云行雨施,而致弘深广大之道,国之福也,民之幸也,贡献何其“巨”也!

刘秉忠兼备释、道、儒之学,兼擅诗文词曲,精通风水地理之术,有《藏春集》《平沙玉尺经》等传世。中统元年(1260年),忽必烈称帝,即元世祖。忽必烈采纳刘秉忠的建议,下诏建元纪年,设立中书省和宣抚司。刘秉忠虽居于忽必烈左右,但仍着旧服,当时人称他为“聪书记”。刘秉忠一生的学问才识,从此得以尽情施展。

刘秉忠的学识,并非凭空而来。而是出入三教,长期积累而来。刘秉忠自号藏春散人,精通阴阳术数、六门遁甲之类。“数精皇极,祸福能决,谁其似之,邵君康节。”他在大同南堂寺期间,主讲的内容不是佛经,而是“天文阴阳三式诸书”。1259年,开平城建好后,他在南屏山开坛祭祀道教太一六丁之神。

公元1276年,忽必烈赐太一掌教萧居寿宗师印,诏令太一道掌教继承刘秉忠所传之术,继主六丁神祠,祀太一六丁神。刘秉忠就成为六丁神祠开坛阐教的第一代宗师。

当刘秉忠隐居武安山时,先是和全真教道士一起修学。“苦形骸,甘淡泊,宅心物外,与全真道者居”。道教文化陶冶了他简淡洒脱、淡泊清净的性格。刘秉忠和道教人士交往十分密切,比如武当山祖师张三丰。

张三丰,又名张君宝,元代初期为官至中山博陵县令(今河北定州市),后出家为道,成为武当派祖师。张三丰丰姿魁伟,大耳圆目,须髯如戟,居宝鸡金台观时曾死而复活,道徒称其为“阳神出游”;入明,自称“大元遗老”,时隐时现,行踪莫测,历代皇帝多有敕封。

张三丰小刘秉忠31岁,刘秉忠赏识其才,屡向朝廷荐举,二人惺惺相惜,遂成忘年之交。三丰祖师有多首诗写到刘秉忠,可见二人情谊之深厚。

比如《廉平章以书荐余名於刘仲晦太保感而咏此 》——

贤与贤相近,得逢推荐人。

愧非梁栋质,名动帝王臣。

有意求勾漏,无心据要津。

辞尊往说法,愿现宰官身。

刘仲晦太保即刘秉忠。此诗表达了当时张三丰被廉希宪推荐于刘秉忠,刘秉忠召见张三丰前来考察,张三丰的激动与敬佩。

比如《答刘相公书》——

太平良宰相,千古能几人!

青囊乃馀事,不愧帝王臣。

得公一语重千金,公书赐我我动心。

所言地理无人识,惟我默默信其深。

公何为者重贱子,此恩此德提吾耳。

公柬来时独憾迟,亲骸已葬不敢起。

长白千龙数千里,我从小干藏之矣。

不望名,不望利,只整吾亲安斯地。

穴城大山宫小山,门有仙桥获我意。

以此答公公谅之,莫云小子强陈词。

他日访公邢州道,八盘山下请公思。

《答刘相公书》为张三丰和刘秉忠深谈之后,得到刘秉忠荐举,而张三丰由于家庭变故不能应荐,因而所作回复。诗中既可以读出张三丰对刘秉忠才识的敬佩和追慕之情,“太平良宰相,千古能几人!青囊乃馀事,不愧帝王臣。”又可以读出刘秉忠贯通儒释道的深厚学识。“所言地理无人识,惟我默默信其深。” 张三丰和刘秉忠是有共同语言的,学识相匹,心灵相通。

又如《博陵上仲晦相公》:

姓字劳公记,山人入宦场。

一官容懒散,百姓尽淳良。

囹圄生秋草,男儿思故乡。

别求贤令尹,吾不坐琴堂。

此诗明显是张三丰要挂冠而去,内心有愧于刘秉忠的意思了。而在刘秉忠辞世之后,三丰祖师更有深婉之诗,以为歌咏与纪念。

《遥挽刘仲晦相公,时至元十一年冬月初旬也》:

博学其余事,今之古大臣。

澹然忘嗜欲,高矣脱风尘。

举世谁知我,登朝屡荐人。

八盘他日过,清酒奠公神。

二人之相知,绝非凡俗之相知也。

刘秉忠还是邢州学派的开山祖师,尤其是大科学家郭守敬的老师。

根据相关资料,邢州学派是元代最有影响的一个学派,得名因核心人物刘秉忠、张文谦、郭守敬三人是邢州(今邢台市)人,其他二位核心人物张易、王恂虽不是邢州人,但在邢州紫金山学习过,同以上三人关系密切,因而称为邢州学派。

邢州学派服务于疆域空前的元帝国,侧重实用科学和自然科学,创造了这个时代最优秀的成果,是邢台地方史上唯一服务大国政治、学术的集团。文理兼容,学术多科,业务多门的知识结构,使他们在诸多领域获得了非凡的成就。

邢州学派的核心人物刘秉忠、张文谦、张易三个是同学,而郭守敬、王恂是刘秉忠的学生。除了刘秉忠、张文谦、张易、郭守敬、王恂五个核心人物外,还包括刘肃、马亨、许衡、窦默、赵秉温、齐履谦、刘秉恕、刘德渊、僧人普安等人。

洺水(今威县)人刘肃是刘秉忠、张文谦向忽必烈推荐治理邢州的官吏;邢州南和人马亨也是刘秉忠向忽必烈推荐的,后任户部尚书,主抓财政;河南人许衡同邢州学派的核心人物们关系非同一般;窦默作为刘秉忠的挚友和岳父,同邢州学派的关系密切;赵秉温是刘秉忠的学生,齐履谦是郭守敬的学生,刘秉恕是刘秉忠的弟弟。内丘人刘德渊和僧人普安则和邢州学派的核心人物志同道合,经常在一起探讨学问。

特别值得一提的是郭守敬。郭守敬(1231年-1316年),字若思。邢州邢台县人。元朝著名天文学家、数学家、水利专家、仪器制造家。

郭守敬早年师从刘秉忠、张文谦,官至太史令、昭文馆大学士、知太史院事,世称“郭太史”。自至元十三年(1276年)起,与许衡、王恂等奉命修订新历法,历时四年,制订出《授时历》,成为当时世界上最先进的一种历法,通行三百六十多年。元仁宗延祐三年(1316年),郭守敬逝世,享年八十六岁。著有《推步》《立成》等十四种天文历法著作。郭守敬在天文、历法、水利和数学等方面都取得了卓越的成就,在世界科学技术史上地位崇高。

郭守敬和刘秉忠渊源很深。郭守敬的祖父郭荣和刘秉忠是好友。1250年,刘秉忠奔丧回到邢台,并从唐县带回了一个叫王恂的少年,后带到紫金山书院培养。郭荣听到此事后,也把自己的孙子郭守敬送到紫金山,让刘秉忠培养教育。

后来,刘秉忠和这两个学生郭守敬、王恂,以及同学张文谦、张易被称为“紫金山五杰”,而刘秉忠是邢州学派的核心领袖人物。

张文谦(1216年—1283年) ,字仲谦,邢州沙河人。幼聪敏,善记诵,与太保刘秉忠同学。元定宗二年(1247),经刘秉忠推荐,张文谦进入蒙古亲王忽必烈幕府,并为重用,成为忽必烈潜邸幕府主要谋臣之一。忽必烈继位后,历任中书左丞、大司农卿、御史中丞、昭文馆大学土领太史院事、枢密副使等职。累赠推诚同德佐运功臣、太师、开府仪同三司、上柱国,追封魏国公,谥忠宣。在元初经济恢复发展、制订《授时历》等方面有着不可磨灭的贡献。

张易(?——1282),字仲一,太原交城人。为学驳杂,洞究术数,亦学兼儒、佛、道,同时于天文地理、阴阳五行、律历算时等无不精通。1247年由刘秉忠推荐入忽必烈幕府,任中书右丞、枢密副使等职,是元初政治舞台上为数不多的地位显赫的汉人之一。

刘秉忠在佛教方面的浸淫,便无需赘言了。自佛始,自佛终。虚照禅师召他当了和尚,虚照禅师是禅宗曹洞宗少林派传人,刘秉忠又演派出十六字法系,俗称“刘太保宗”,在佛教界被称为“曹洞宗传人”,但他因何海云大师的师承关系,又和禅宗临济宗关系密切,因此有人说他“复参临济”。

总之,“巨星命世藏天意,三教随缘济众生。其道弘深穷广大,此心无量放光明。”刘秉忠贯通儒释道三家思想,涵养深厚,诗文俱佳,在诸多领域都有骄人成就,而且是“门庭桃李,烂漫芬芳”的大教育家。其《呈全一庵主》一诗,将其三教贯通之风格,表现得淋漓尽致:

百结千围系物绳,古根金种未忘情。

庄周一梦花间蝶,圆泽三生石上僧。

诗有仙风抛世网,酒藏奇计破愁城。

放他少室山头月,代祖流传不尽灯。

《元史》对其巨大功绩与简淡风格,有十分到位的总结——

秉忠虽居左右,而犹不改旧服,时人称之为聪书记。至元元年,翰林学士承旨王鹗奏言:“秉忠久侍藩邸,积有岁年,参帷幄之密谋,定社稷之大计,忠勤劳绩,宜被褒崇。圣明御极,万物惟新,而秉忠犹仍其野服散号,深所未安,宜正其衣冠,崇以显秩。”帝览奏,即日拜光禄大夫,位太保,参领中书省事。诏以翰林侍读学士窦默之女妻之,赐第奉先坊,且以少府宫籍监户给之。秉忠既受命,以天下为己任,事无巨细,凡有关于国家大体者,知无不言,言无不听,帝宠任愈隆。燕闲顾问,辄推荐人物可备器使者,凡所甄拔,后悉为名臣。

刘秉忠虽为元世祖重用,常居于左右,但仍不改旧服,当时人称他为“聪书记”。翰林学士承旨王鹗因此奏言:“刘秉忠早在陛下即位前,就参与军国大事,有劳有功。今陛下即位,万象更新,而刘秉忠仍着旧装,我等于心不安。应正其衣冠,给以厚爵。”

忽必烈立即采纳,当天便下诏拜刘秉忠为光禄大夫、太保,参领中书省政事,又将翰林侍读学士窦默的女儿嫁给刘秉忠为妻,在奉先坊赐他宅第,“以少府宫籍监户给之”。

受命以后,刘秉忠以天下为己任,凡国家大小事务,都知无不言,言无不尽,深得忽必烈宠信。其所推荐和提拔的人,如前所述,也大多成为当时名臣。

元

“千年忠孝垂青史,万象朝元拱帝京。”彬宇先生此联甚妙。“千年忠孝垂青史”,暗藏刘秉忠之“忠孝”义,而“万象朝元拱帝京”,则暗指其两大成就:订立国号,修建帝都。刘秉忠被誉为大元帝国的总设计师,可谓实至名归。

初,帝命秉忠相地于桓州东滦水北,建城郭于龙冈,三年而毕,名曰开平。继升为上都,而以燕为中都。四年,又命秉忠筑中都城,始建宗庙宫室。八年,奏建国号曰大元,而以中都为大都。他如颁章服,举朝仪,给俸禄,定官制,皆自秉忠发之,为一代成宪。(《元史》)

至元八年(1271),刘秉忠建议忽必烈取《易经》“大哉乾元”之意,将蒙古更名为“大元”,忽必烈最终采纳,元朝由此得名。“大哉乾元,万物资始,乃统天。”刘秉忠用心何其良苦!可惜大元朝国祚不永!

至元六年(1269),刘秉忠负责订立朝仪,制定官制,朝见皇帝礼节、百官的服饰及俸禄等,这些都成为元代的定制。

早在蒙哥在位时,忽必烈便对中原都城的重要性开始重视,于是在抚州之东、滦水之北的龙岗命刘秉忠建开平,即位后升为上都。至元年间,复改燕京为中部,实行两京制度。为了实现元世祖将都城内迁于燕的设想,至元三年(1266),刘秉忠在考察辽、金旧都后,在原燕京城的东北设计建造一座新的都城,即元大都(今北京市)。至元十一年(1274)正月,大都宫阙建成。除主持设计大都外,刘秉忠还参与了元陪都上都(今内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗境内)的营建。

元大都一条中轴线贯穿南北,独辟蹊径只开11门,且左右对称、前后起伏,传达出中正和谐、天人合一的文化理念,是今天北京中轴线申报世界文化遗产的坚实基础。有文章《他才是堪称锻造了北京城“元气”的人?》写道:

在三千年北京建城史上,元大都是浓墨重彩的一笔。北京城彪炳千秋的人物本节目制作人小强认为应该有五位,分别是:元代刘秉忠、郭守敬,明代蒯祥,明末清初雷发达,近现代梁思成。其中,蒯祥和雷发达是建筑师,负责宫殿等具体建筑物的设计建设。梁思成不仅在北京解放和其后的一系列运动中,倡导保护了古城墙等北京旧城老物件,并且主导人民英雄纪念碑等共和国形象工程的设计制作。与这三位不同,刘秉忠和郭守敬是最重量级的人物。他们师徒联袂,成就大手笔,堪称锻造了北京城的“元气”。刘秉忠在空旷领土上规划设计,建立一个全新的都市。郭守敬负责城市水利设施,解决了生产生活的根本问题。元大都是刘秉忠、郭守敬师徒珠联璧合贡献给中国乃至世界的最贵重文化盛宴。

至元十一年(1274)八月,刘秉忠写下偈语“吾不负世,世不负我,吾之于世,如水中月,如空中花。花沉月落,是个甚么?咄!”打坐入寂,享年五十九岁。

忽必烈闻讯后极其悲伤,对群臣说:“秉忠为朕尽忠三十余年,小心谨慎,不避艰险,言无隐情,其学问之深,惟朕知之。”

出内府钱具棺敛,遣礼部侍郎赵秉温护其丧还葬大都。十二年,赠太傅,封赵国公,谥文贞。成宗时,赠太师,谥文正。仁宗时,又进封常山王。(《元史》)

刘秉忠死后备极哀荣,时人对刘秉忠的评价极高,王磐在《刘公文贞神道碑》赞誉说:“若夫辅佐圣太子开文明之治,立太平之基,光守成之业者,实惟太傅刘公为称首”。

而在诸多评价中,元世祖忽必烈给予刘秉忠的评价最高。他在《赠谥制》中说刘秉忠和自己“共成庶政,乃成斯业”。忽必烈把刘秉忠提到和自己平起平坐的位置,不就是在说刘秉忠也是大元帝国的缔造者吗?何其高的评价!

毕竟君臣手足,一起开创了一段辉煌的历史!其间有多少难忘的激情燃烧的岁月?元末明初著名政治家、文学家、史学家、思想家宋濂的评价,似更为中肯:

秉忠生而风骨秀异,志气英爽不羁……秉忠自幼好学,至老不衰,虽位极人臣,而斋居蔬食,终日淡然,不异平昔。自号藏春散人。每以吟咏自适,其诗萧散闲淡,类其为人。

贤者在世,视时诎信。挂瓢武安,绝世离群。扇然而起,拏风跃云。乃垒乃城,乃阙乃庭。乃建滦京,滦京之封。龙冈郁冲,王气所钟。伊刘公是,庸作皇邑。土中敷文,教万邦驰。车书来同,维公之功。

特别一提的还有刘秉忠与另一位“异僧”姚广孝的神似与不同。“是何异僧!目三角,形如病虎,性必嗜杀,刘秉忠流也。”作为帮助永乐大帝朱棣成就帝业的姚广孝,闻大相师袁忠彻之言大喜,一生奉刘秉忠为偶像。

两人皆与帝王际遇非凡。刘秉忠一生跟随忽必烈,开创大元朝;姚广孝终生辅佐朱棣,谋划 “靖难之役”,开创永乐盛世。刘秉忠大力推行汉法,举荐人才,奠定了元朝基本的政治格局;姚广孝则通过监修《永乐大典》,汇聚了大批命世之才。

两人皆通晓释道儒三教之大学者,博学多才。刘秉忠不仅精通数学和奇门、风水,以及《易经》和邵氏《皇极》之学,而且擅长音律。而姚广孝则精通诗文,擅长书画,同时也通晓《易经》和阴阳术数,兼通兵法。

两人皆文采斐然,著作等身。刘秉忠有《藏春集》《藏春词》等传世,姚广孝则著有《逃虚子诗集》《逃虚类稿》《道余录》等多卷,而且参与修纂《永乐大典》和《明太祖实录》等。

两人皆对北京城做出了巨大贡献。刘秉忠设计了元大都,为后来的北京城奠定了基本格局;姚广孝在元大都的基础上进行改造,形成了后来的九门北京的基本格局。他们不仅考虑到城市的规模和美观,更重要的是将城市的防御能力放在首位。他们的设计和努力使得北京成为了一座坚固而美丽的城市,为后来的历史和文化发展奠定了基础。

在元大都设计时,刘秉忠和郭守敬两位风水名家进行了堪舆规划。他们引入了地上和地下的两条水脉,两条水系都来自玉泉山泉水。而在明朝时期,姚广孝在设计北京城时也考虑了风水的因素,使得北京成为了一个综合考虑了地理之气的城市。姚广孝将北京设计成了一座方城,皇城即紫禁城位于方城的正中央。相比于元大都的设计,姚广孝将原本的中轴线东移,使得元大都的宫殿原中轴线落在了西侧,处于风水上的“白虎”位置,以克煞前朝残余王气。姚广孝的设计非常细致,一条中轴线贯穿南北,外有两条龙护卫。这样的设计使得中轴线上的龙气顺畅,龙脉畅达。

两人皆以僧人身份,跏趺而逝。一身僧袍之下,是一颗永不止息的为国为民之心,奋进向上之志,

稍有不同的是,姚广孝出身贫寒,一生的遭际可谓坎坷。刘秉忠则出身世家大族,除了短暂的一段隐居生活外,人生基本站在高处。刘秉忠在帝王劝说下脱下僧衣还俗,但并无子嗣。姚广孝则终生坚守和尚本色,从未还俗,更无子嗣。

异也,巨也,元也!二人皆不世出之非凡人物也!“异路功名莫说轻,奇才往往有奇行。”刘秉忠身为元朝开国元勋,大元帝国总设计师,辅佐忽必烈统一中国,实行汉化,由乱到治,由野蛮到文明,乃一大帝国“开元”之人也,功业何其俊伟!而参赞造化,自律己身,不染尘俗,自在超然,又何其让人景仰而艳羡!“其道弘深穷广大,此心无量放光明。”高人高行,斯志斯风,当永为中华后世儿孙咏叹追慕也!

张红星教授注解:

奇行:不合法度的行为。亦指不同于凡俗的行为。 《管子‧任法》: “世无请谒任举之人……无伟服,无奇行,皆囊于法以事其主。”尹知章注:“伟服奇行,皆过越法制者。” 《战国策‧赵策二》: “且服奇而志淫,是邹鲁无奇行也。”清·袁枚 《随园诗话》卷十:“姬传姚太史云:‘诗文之道,凡志奇行者易为工,传庸德者难为巧。’理固然也。”

巨星:比喻某些方面有杰出成就的伟人。南朝·宋 · 沈演之《嘉禾颂》:“巨星垂采,景云立庆。”清·陈继训《挽张百熙联》:“吾湘多荩臣,何连年凋谢频仍,长沙又见巨星陨。”

命世:著名于当世。多用以称誉有治国之才者。 《汉书‧楚元王传贊》:“圣人不出,其间必有命世者焉。”唐·高适 《酬秘书弟兼寄幕下诸公》诗:“信知命世奇,适会非常功。”宋·王安石 《答子固南丰道中所寄》诗:“吾子命世豪,术学穷无间。” 清·陈康祺 《郎潜纪闻》卷九:“盖真儒志业,命世经纶,薪尽火传,渊源有自云。”

万象:宇宙间一切事物或景象。南朝·宋·谢灵运 《从游京口北固应诏》诗:“皇心美阳泽,万象咸光昭。”唐·杜甫 《宿白沙驿》诗:“万象皆春气,孤槎自客星。”明·何景明 《待曙楼赋》:“忻万象之昭晰,张群方之幽黝。”

朝元:古代诸侯和臣属在每年元旦朝贺帝王。《乐府诗集‧燕射歌辞‧周朝飨乐章》:“岁迎更始,节及朝元。”唐·罗邺 《岁仗》诗:“玉帛朝元万国来,鸡人晓唱五门开。”明·唐寅 《嘉靖改元元旦作》诗: “一人正位山河定,万国朝元日月明。”

帝京:帝都;京都。 《汉武故事》:“上幸河东,欣言中流,与群臣饮宴,顾视帝京,乃自作《秋风辞》。”唐·白居易 《琵琶行》:“我从去年辞帝京,谪居卧病浔阳城。”明·边贡 《重赠吴国宾》诗:“休把客衣轻浣濯,此中犹有帝京尘。”

《诗说中国——中国精神之礼仪叁百图》为廖彬宇先生古体诗集,《礼记》云“礼仪三百,威仪三千”,彬宇先生汇集历年吟咏往圣先贤及其事迹的古体诗384首,透过圣贤事迹来讲述中国故事,弘扬中国精神,发扬礼乐文明。该文献简单易记,大雅斯文,使圣贤精神能够让人口耳相传,深入人心。是坚定文化自信,弘扬中华优秀传统文化的心血之作。既是歌颂古今贤哲,致敬圣贤,也是献礼新时代,为中华民族伟大复兴贡献绵薄之力。

责任编辑:石宇华